Er

soll klein sein, wie ein kleines Kind, von der Größe her wie ein Kind im

Alter von drei, fünf, sechs oder zwölf Jahren. Nur ab und zu wird er als

erwachsener Mann bezeichnet oder auch als riesengroß. Andere Überlieferungen

beschreiben den Wassermann als alt und buckelig. Seine Augen sollen hell und

funkelnd sein. Schaut ihm eine Frau in die Augen, wird sie krank und stirbt

bald darauf. Andere Legenden sprechen davon, dass seine Augen schön, bläulich,

rot, grün, oder Smaragdrot sein sollen.

In Polen und Tschechien hat der Wassermann mitunter Pferdefüße. Auch in den Sagen der Gebrüder Grimm taucht ein Wassermann auf, der seine Beine verdeckt.

In einigen Sagen ist der Wassermann nackt und hat dann einen grünen Körper, zum größten Teil ist er jedoch bekleidet. Seine Kleidung wird am häufigsten als Grün oder Rot beschrieben, aber auch Grau oder Schwarz und nur ab und zu als Gelb, Weiß oder Braun.

Sie ist aus Stofffetzen zusammen gesetzt oder zerrissen. In der Oberpfalz erscheint er jungen Frauen, zu denen er sich hingezogen fühlt, in einem Hemd mit gläsernen Gürtel. Damit versteckt er die Fischschuppen auf seinem Rücken. In einigen Sagen trägt er einen Sack oder Korb auf dem Rücken. Er trägt auch eine Kappe oder Mütze auf dem Kopf, die häufig Grün, aber noch öfter Rot ist. Oft ist es eine Mütze, aber auch ein Hut wird erwähnt. Am leichtesten erkennt man einen Wassermann daran, dass er immer von Wasser umgeben ist – das heißt, es läuft ihm aus den Haaren, der linken Tasche seines Rockes, aus der linken Seite oder aus dem Saum seines Gewandes, der immer nass ist.

Im polnischen Schlesien erscheint der Wassermann als Junge, der ungefähr 18 Jahre alt ist. Seine Hautfarbe ist blass, er mit grasgrünen Wangen. Er besitzt Froschaugen, Pferdeohren, Schwimmhäute an Händen und Füßen oder auch Pferdefüße und –hufe. Der Wassermann geht seitwärts, um zu verhindern, dass man ihm ins Gesicht sieht. Aus dem linken Ohr, dem Ärmel oder der Mütze läuft Wasser. Er kann sich verwandeln, beispielsweise in eine Maus, einen Frosch, einen Hasen, einen Hund, ein Pferd, einen Ziegenbock, mitunter sogar in einen Baum, Stein, eine Puppe oder einen goldenen Wagen.

Über die Nixe[2] ist bekannt, dass ihr Oberkörper dem eines Menschen gleicht, der Unterleib hingegen der eines Fisches oder einer Schlange ist. Nimmt sie mit den Menschen Kontakt auf, verwandelt sie sich auch in einen Menschen. In einigen Legenden heißt es auch, dass sie zu Mittag oder aber immer am siebenten Tag eine menschliche Gestalt hat.

Nur in deutschen Sagen, vereinzelt auch aus Schlesien wird überliefert, dass die Nixen klein, zum Teil auch winzig sind. Ihre Augen hingegen sollen groß und grauenhaft sein oder auch klein und wässrig. Sie haben aber auch Froschaugen sowie grüne Zähne. Die Haare sind gelb, blond, golden oder blauschwarz. Letzteres in Brandenburg. Die Haare sollen fast bodenlang sein. Auf dem Kopf tragen sie einen Schilfkranz.

Die meisten Überlieferungen sagen über die Nixen, dass sie unglaublich schön sind. In einigen ist der Körper aber auch meergrün oder blau, vereinzelt besitzen sie auch nur ein Nasenloch oder haben ein Gesicht, das dem eines Hundes gleicht. Die Kleidung der Nixen soll weiß, blau, rot, vereinzelt aber auch nur die Strümpfe rot sein.

Aus der Oberpfalz gibt es die Legende vom Wasserfräulein, deren Saum des Gewandes, die Schürze oder auch die vereinzelte Haare immer nass sind. Man erkennt sie daran, dass sie überall feine Wassertröpfchen zurück lässt.

a) Der Wassermann als

Pferd

Er tritt, wie schon erwähnt, am häufigsten in der Gestalt eines Pferdes in Erscheinung[4]. Wenn er sich in ein solches verwandelt hat, lässt er sich fangen, indem man ihm ein Halfter aus geweihter Erlenrinde umhängt. Gibt man ihm Wasser, verschwindet er. Das Pferd-Wassermann arbeitet doppelt so viel wie ein normales Pferd. Setzte man ihm auf dem Feld beim Eggen ein, verschwand er, sobald sich zwei Furchen kreuzten. Auch den Anblick eines Kreuzes hielt das Wassermann-Pferd nicht aus.

Wassermänner können sich in Schimmel oder Rappen verwandeln. Sie kommen in der Nacht aus dem Wasser, fressen Hirten, die sich ahnungslos am Ufer aufhalten oder führen Menschen, die es wagen, auf sie aufzusteigen, ins Wasser. Sie treiben auch Wagen hinein. Im Katholizismus gab es den Aberglauben, dass Menschen, die am Karfreitag nicht in die Kirche gingen, von den Wassermännern geholt würden.

b)

Der Wassermann als Stier oder Kalb

Stiere, die aus dem Wasser kamen, finden sich in einigen Erzählungen.[5] So sollte in Serbien in jedem See ein Wassermann leben. Dem musste man Gold opfern, bevor man die Schafe gewaschen hat. Andererseits gibt es Erzählungen, in denen berichtet wird, dass sich der Wassermann immer zu Mittag einen Bullen geholt hat. Eine alte Schweizer Sage berichtet vom Kampf zweier Stiere, die aus dem See kamen.

Im Osten besitzt der Wassermann oft das Aussehen eines weißen Kalbes, in Schwaben hingegen das einer weißen Kuh. Aus dem Tal Domleschg im Schweizer Kanton Graubünden wird von einem Seeungeheuer berichtet, das einen riesigen Kuhbauch und tausende Augen besitzt. Kommt es aus dem Wasser, sind die Verwüstungen verheerend.

c)

Der Wassermann als wildes Tier oder Haustier

Wassermänner verwandeln sich auch gerne in schwarze Böcke oder reiten auf ihnen.[6] Sie sollen auch als Böcke mit einer Kerze zwischen den Hörnern gesehen worden sein. Eine tschechische Sage berichtet von einem schwarzen Bock, der kranke Kühe durch Lecken wieder heilte und anschließend verschwand. Er hinterließ einen Wasserfleck, der nur durch Weihwasser beseitigt werden konnte.

Im polnischen Schlesien wird von Wassermännern berichtet, die sich in Schweine verwandelten.

Im Tiroler Lechtal wurde ein Wassermann gemieden, der in Gestalt eines zottigen Wasserhundes die Menschen heimsuchte. Auch in Nordthüringen und Schlesien erscheint der Wassermann als Hund.

Der Nickelkater wird in einer Sage aus Magdeburger Börde (eine Landschaft in Sachsen-Anhalt) erwähnt. Er lauert Kindern auf und zieht sie ins Wasser.

In der Gestalt eines Bären zeigt sich der Blutschink, der im See am Ausgang des Tiroler Panznauntales lebt.

Ein Wassermann ist auch der Hirsch, der auf dem Eis eines Klostersees auftaucht und so an ein fälliges Wasseropfer erinnert. Ebenso wie der Hase, der eine rote Blume besitzt und durch einen zugefrorenen Teich schwimmt.

Im Stechlin bei der Mecklenburger Seenplatte gibt es einen bösen Riesenhahn, der purpurrot ist. Auch in Mähren gibt es den Wassermann in Gestalt eines Huhns.

e)

Der Wassermann als Wassertier

Hier sind Gänse, rote Enten, Frösche, Kröten und Molche überliefert. Auch von einem Otter wird berichtet, der Kinder ins Wasser zieht.

Es gibt die Sage von einem Fisch, der vom Wasser aus angerufen wird und antwortet. Fängt ihn ein Fischer, muss er ihn wieder zurück geben, da ihm sonst Unheil widerfahren wird. Dieser Fisch soll unheimlich groß sein und einen Menschenkopf haben. Überlieferungen aus Sachsen oder der Lausitz berichten, dass er keinen Schwanz hat.

f)

Der Wassermann als Wasserpflanze

Die Pflanzen werden oft mit Nixen als mit den Wassermännern in Verbindung gebracht.[7] Noch heute gibt es Namen wie Nixenblume, Froschbiss, das Wassergras wird volkstümlich auch Nickelmannshaar genannt usw. In Schlesien sollen die Töchter des Wassermannes ihre Köpfe aus den Wasserlilien hervorstrecken und im Böhmerwald verwandelt sich der Wassermann in eine Teichrose oder Seelilie und fängt in dieser Gestalt seine Opfer.

g)

Wassermänner und Irrlichter

Die

Wassermänner werden auch mit den Irrlichtern in Verbindung gebracht.[8]

Er zieht die Irrlichter an oder erscheint als Irrlicht, beispielsweise einem

Fischer, der es wagt, am Karfreitag zu fischen. Am Bodensee soll ein

Wassermann sein Unwesen treiben, der die Fischer neckt. Er becirct diese so

lange, bis sie ihm ein Band oder ein Seil zuwerfen, das er dann anzündet

und erklärt, er hätte, so lange das Band brennt, keine höllischen Qualen.

Auch im Allgäu gibt es diese „feurigen Männer“. Selbst die

Spinnerinnen überredet er, ihm einen Faden aus dem Fenster zu reichen. Ist

dieser recht lang, so lacht er.

Wassermänner und ihre Familie

Aus

verschiedensten Überlieferungen gibt es die Vorstellung, dass Wassermänner

in Familien zusammen leben[9].

Die Erziehung des Wassermannes gegenüber seinen Töchtern ist streng. Die

weiblichen Wassernixen sind immer in Dreiergrüppchen unterwegs und tanzen

sehr gerne.

Den Sagen zufolge gelten die Wechselbälger, also die untergeschobenen Säuglinge, als Kinder der Wassermänner. Verschiedene Legenden berichten, dass Wassermänner mitunter auch Hebammen in die Tiefe ihrer Gewässer holen, damit sie ihrer Frau bei der Geburt beistehen. Nach der Entbindung werden sie vom Wassermann gefragt, wie viel sie dafür haben möchten. Die Hebamme darf nur so viel verlangen, wie ihr zusteht – verlangt sie mehr, kostet das ihr Leben. Der Wassermann befiehlt ihr, die Stube auszukehren und das Zusammengekehrte mitzunehmen. Ist sie wieder an der Wasseroberfläche angekommen, hält sie Gold in Händen. In einigen Sagen, schüttet die Frau den Staub auch weg und merkt zu spät, was sie weg geworfen hat. Statt des Kehrichts bekommt die Hebamme auch Stroh, Laub, einen Wunderknäuel oder einen Ring. In einer Sage aus dem Harz erhält die Hebamme das Versprechen, das in ihrem Heimatdorf niemals Feuer ausbrechen wird. In anderen Überlieferungen muss die Hebamme sofort nach dem Auftauchen eine Weidenrute ergreifen, damit der Wassermann ohnmächtig wird.

Vom

Wassermann ist auch überliefert, dass er seine Kinder fressen soll. Dies

wird durch eine Spindel, die auf dem Wasser schwimmt, angezeigt.

Das

neu geborene Kind besitzt oft einen großen Kopf, eine gebogene Nase und

wulstige Lippen.

Behausungen der Wassermänner

Sie

sollen in Brunnen, Quellen, Wasserlöchern, Sümpfen, Bächen und Flüssen

wohnen, aber auch in Seen und im Meer.

Die

Wohnung in der der Wassermann mit seiner Familie lebt, wird oft als Palast

geschildert, mit Gold und Edelsteinen geschmückt, aus anderen Sagen heißt

es, dass die Wohnung eine Bauernstube ist oder ein grünes Haus. Näheres

ist jedoch aus den Überlieferungen nicht zu erfahren. In einer Sage heißt

es, dass er Boden mit Fischaugen gepflastert ist, ein anderes Mal, dass auf

dem Tisch Essen gestanden hat, das verlockend aussah, aber tatsächlich aus

Kröten und Schlangen bestand.[10]

In

der Behausung selbst soll es kalt sein. Zur Wohnung führt eine Treppe, zu

der der Wassermann einen Zugang öffnet, indem er mit der Rute ins Wasser

schlägt.

Beziehungen von Wassermännern und Menschen

Ehen

zwischen Menschen und Nixen werden freiwillig eingegangen, während Wassermänner

eine Ehe zu einer Menschenfrau nur unter Zwang erreichen können.

In

einer Sage vom Wörthersee in Österreich heißt es, dass er jedes Jahr ein

paar Mädchen in sein Kristallschloss holt.

Für das Ende der Sagen gibt es drei verschiedene Ausführungen: Das Mädchen wird beim Tanz entführt, der Wassermann wird abgewiesen oder das Mädchen stirbt früh, weil es doch Sehnsucht nach dem Wassermann hat.

Es

gibt die österreichische Sage vom Donaufürsten, dessen Frau, einst eine

Menschenfrau, jedes Mal einen Blumenstrauß über die Wasseroberfläche

treiben lässt, wenn jemand ertrunken ist. [11]

Die Geschichte der meisten Sagen, in denen die Menschenfrau beim Wassermann bleibt, berichtet, dass er mit dieser sechs oder sieben Kinder zeugt. Einmal will sie aber wieder auf die Erde und zur Kirche gehen. Der Wassermann erlaubt es ihr, sagt aber, sie soll noch vor dem Segen die Kirche wieder verlassen. Natürlich tut sie es doch und wird dafür auf unterschiedliche Weise bestraft.

Eine

oberpfälzische Sage berichtet, dass eine Schwangerschaft von Mädchen, die

vom Wassermann geschwängert wurden, für die Menschen unbemerkt bleibt und

der Nix das Kind nach der Geburt auch genau so unbemerkt wegnimmt. [12]

Wassernixen

locken des öfteren ahnungslose junge Männer durch Musik und Gesang zu sich

und ziehen sie ins Wasser hinab. Durch die Umarmungen holen sie sich Jugend

und Schönheit. Natürlich sterben die jungen Männer und deren Leichen

erscheinen am siebenten Tag am Ufer. Sie sind in feine Netze gewickelt und

tragen eine Lilie in der Hand. Die meisten Sagen aber berichten, dass sie

die jungen Männer in die Tiefe holen, um sie zu heiraten.

In

den meisten Legenden ist der menschliche Jüngling bereits verheiratet oder

lässt die Nixe auch im Stich. Beispielsweise in der Erzählung der

Melusine, deren älteste Überlieferungen aus dem 12. Jahrhundert stammen.

Melusine, eine Wasserfee, heiratet einen Menschenmann. Sie verlangt von ihm,

dass er sie an einem bestimmten Tag nicht ansehen darf. An diesem Tag

verwandelt sie sich in ihre ursprüngliche Gestalt zurück – der einer

Wasserfee mit Schlangenkörper. Als er es dennoch tut, muss sie ihn

verlassen.

Auch

soll Dietrich von Bern, eine Sagenfigur des deutschen Hoch- und Spätmittelalters,

soll eine Wasserfrau zur Mutter gehabt haben[13].

Wassermänner und Kinder

Die

Wassermänner werden oft dafür verantwortlich gemacht, Kinder

auszutauschen, so genannte Wechselbälger. Diese Kinder haben einen großen

Kopf, der von alleine wächst. Sie lernen weder gehen noch sprechen, sind hässlich,

behaart, schreien den ganzen Tag, haben Kalbsaugen, einen mageren und sehr

bleichen Körper und krächzen wie Raben. Die Frauen merken es nicht sofort,

weil das untergeschobene Kind dem echten eine Zeitlang sogar ähnlich sieht.

Wassermänner trifft auch die Schuld, wenn Kinder tot auf die Welt kommen.

Der

Austausch erfolgt kurz nach der Geburt oder wenn die Mutter mit dem Kind in

der Nähe des Wassers ist. Dieser Kindestausch ist jedoch nur dann möglich,

wenn das Kind noch nicht getauft ist, also innerhalb der ersten sechs Wochen

oder dann, wenn Mutter und Kind fest schlafen. Auch Frauen, die eben erst

geboren haben, sind vor Wassermännern nicht sicher. So sollen sie Frauen

entführt haben, die alleine im Bett gelegen sind.[14]

Die

Mutter hat auch die Möglichkeit, diesen Austausch zu verhindern, indem sie

dem Kind, wenn sie zur Arbeit geht, ein Gesangbuch unter den Kopf legt oder

einen Vogel im Zimmer hält. Damit hat der Wassermann keine Gewalt über das

Kind. Eine andere Möglichkeit ist, die Türen in der Nacht mit einem

Schurzband zuzubinden und das Kind nachts nicht alleine zu lassen. Auch soll

man, wenn man einen Orant, eine so genannte frühchristliche betende Figur,

im Garten aufstellt, die Entführung des Kindes verhindern können. Wenn die

Mutter mutig ist, kann sie den Wassermann auch fortjagen – aber als

Zeichen dafür bleiben dem Kind auf der Stirn vier rote Flecken. Auch wurde

in einigen Legenden der Nix durch das Niesen des Neugeborenen oder den „Helf-Gott“-Ruf

eines Bettlers noch verscheucht[15].

Man kann das Kind auch zurücktauschen – dafür schlägt man entweder mit der Rute oder mit einer Peitsche auf das untergeschobene Kind und spricht dazu „Nimm dir das deine und bring mir das meine“, dann bringt der Wassermann das echte Kind zurück. Jedoch gab es den Aberglauben, dass die Nixe dem eigenen Kind alles das antut, was man ihrem Kind antut. Deshalb ließen manche Eltern das Kind auch lieber bei den Nixen und behandelten statt dessen das untergeschobene Kind gut, weil sie wussten, dass es dem eigenen Kind dadurch gut geht.

Vom

Plöckenstein, einem Berg im Dreiländereck Deutschland, Österreich und

Tschechien, gibt es die Überlieferung, dass ein Vater, dessen Kind tot

geboren oder ausgetauscht wurde, einem neu geborenen Kalb dem Kopf

abschneiden soll, sich damit auf eine Brücke stellt und den Kalbskopf, rücklings

ins Wasser werfen soll. Dann muss er ohne sich umzuschauen nach Hause gehen.[16]

Von

diesen untergeschobenen Kindern gibt es auch den Glauben, dass sie sehr

stark sein sollen.

Manchen

Sagen nach bringen die Wassermänner aber auch die Kinder, beispielsweise in

Schlesien, wo er Babys und neugeborene Tiere bringt. Die Hebamme soll von

ihm die neu geborenen Kinder aus dem Brunnen erhalten, während sie Nixe aus

einer Quelle holt. Auf Helgoland gibt es Legende, dass sich das Meerweib

Schwangeren zeigt und ihnen auch bei der Geburt zur Seite steht. Statt der

Wasserfrau ist es auch eine weiße Frau oder Maria.[17]

Die Tätigkeit der Wassermänner

Der

Wassermann ist oft am Wasser zu finden. Er sitzt dort auf Steinen, auf den Bäumen,

auf der Brücke oder am Fluss selbst. Die Sagen erzählen, dass Wassermänner

beispielsweise die Schiffe, die auf der Salzach (Österreich) fahren,

stromaufwärts ziehen, im Wesenberger See in Brandenburg treiben sie die

Fische vor sich her. Aus Überlieferungen aus dem Osten wird erzählt, dass

Wassermänner Geld zählen, sich Feuer für die Pfeife holen oder mitunter

auch auf den Markt einkaufen gehen, während Wasserfrauen zu den Menschen

kommen, um zu betteln.

Schon

Martin Luther (1483 bis 1546) schreibt von der Nixe, dass sie sich in Österreich,

Böhmen, Sachsen zur Mittagszeit, aber auch beim Wechsel der Gezeiten auf

einem Felsen, auf Steinen oder auch am Ufer sitzend die Haare kämmt. Der

Kamm, den sie dabei verwendet, ist einer mit sehr feinen Zähnen. Oft ist

auch überliefert, dass sie sich die Haare flechtet statt kämmt.[18]

Mitunter

sollen Wassermänner auch ihre Schuhe oder die Kleidung flicken, die aus

zahlreichen Lappen zusammengesetzt ist. Statt des Nähens berichten Sagen

auch von einem Zählen dieser Fleckchen. Wer den Wassermann dabei

verspottet, wird dafür bestraft, in einer Sage soll sogar die Nixe die

kleinen Buben ertränken. Letztendlich wird der Wassermann zu einem

gelernten Schuhflicker, der für die Menschen die Schuhe flickt. Legenden

berichten, dass die Menschen diese Schuhe sehr gerne trugen.[19]

Wasserfrauen

waschen an Flüssen, Bächen, Teichen und Seen ihre Wäsche. Die Wäsche

legen sie ans Ufer zum Trocknen und Bleichen. Sie sieht aus wie Spinnweben,

weiß und fein. Kommen Menschen in ihre Nähe, verschwinden die Wasserfrauen

im Wasser. Das Auslegen der Wäsche soll auf gutes oder schlechtes Wetter

oder auf Hochwasser hindeuten. Dieses Wäschewaschen wurde dann in Erzählungen

erweitert, beispielsweise dass die Nixen ihre Haare waschen oder sich die Wäsche

von selbst wäscht.[20]

Andere Überlieferungen wiederum besagen, dass Menschen ertranken, weil sie

trotz Warnungen die Wäsche mitgenommen haben. Die Haupt-Waschzeiten sind

zur Mittagszeit, in der Johannisnacht oder in der Weichnachtszeit. In Lupow,

einer Stadt in Pommern, galt es als streng verboten, nach Sonnenuntergang

die Wäsche zu waschen, da diese sonst von den Wasserfrauen mitgenommen

wurde.

Wassermänner

sollen auch backen können[21].

Normalerweise wird das den Erd- oder Waldgeistern zugeschrieben, aber die

Legende kommt auch bei Wassermännern vor. Demnach sollen Bauern, die am

Ufer mähen oder pflügen ein Backgeräusch im Wasser hören oder sehen, wie

sich das Wasser mit Rauch füllt. Sie rufen daraufhin „Wenn ihr einen

Kuchen gebacken habt, so lasst uns auch etwas zukommen.“ Daraufhin

erscheint ein Kuchen mit Bier. Der Wassermann stellt dann den Bauern die

Bedingung den Kuchen zu essen, aber alles ganz zu lassen oder aber den

Kuchen zu essen oder ihn zu zerschneiden. Und das Bier sollen sie trinken,

ohne das Glas zu berühren. Die Bauern greifen zu einer List und essen das

Innere des Kuchens, ohne das Äußere zu zerschneiden und trinken das Bier

mit einem Strohhalm oder einem Schilfrohr. Der Wassermann verschwindet

zornig.

Nixen

sollen wunderschön singen können – und durch diesen Gesang werden junge

Männer angelockt. Aber sie sollen auch Instrumente spielen können, wie

Pfeifen oder Walzer. In Südböhmen gibt es einen Wassermann, der Kinder mit

seinem Flötenspiel in den See lockt. Aus der Steiermark gibt es die Überlieferung,

dass es am Nachmittag ein Gewitter geben soll, wenn die Jungfrauen in den

Seen der Alpen singen. Und der Wassermann, der im Wildsee in Baden-Württemberg

lebt, deutet mit seinem Spiel immer auf ein nahendes Unglück hin.[22]

Seltener

ist in den deutschen Sagen vom Tanz der Nixen die Rede. Viel häufiger ist

überliefert, dass die Nixen bei ihren Ausflügen zu den Menschen an

bestimmte Zeiten gebunden sind – überschreiten sie diese, werden sie vom

Wassermann bestraft. Ab und zu erscheinen die Wassernixen am Johannistag und

tanzen. Viel öfter treten die Nixen jedoch als Helferinnen beim Spinnen in

Erscheinung. Sie kommen und helfen, wollen aber dafür weder Essen noch Getränke

und wollen auch nicht, dass sie von den Menschen nach ihrer Herkunft gefragt

werden.[23]

Tauchen

die Wassernixen aus dem schon erwähnten Wildsee bei Hochzeiten auf, sollen

sie der Braut Glück und Segen bringen. Es gab daher den Brauch, dass die Bräute

drei Tage vor der Hochzeit zum See gehen und die Nixen mit dem Ruf „Ich

habe Hochzeit, komm’ zum Tanze“ einladen.

Andere

Legenden berichten darüber, dass die jungen Männer die Wassernixen zum

Ufer begleitet und von ihnen ins Wasser mitgenommen worden sind, indem die

Jungfrauen mit einer Rute ins Wasser schlugen und sich so ein trockener

Zugang öffnete. Unten angekommen wurden sie bewirtet und öfter in letzter

Sekunde vor dem Wassermann gerettet, der das Christenblut riechen kann und

sie deshalb bedroht. Sind sie wieder am Ufer angekommen, verwandelt sich

alles, was sie von unten mitgenommen haben, in Gold.[24]

Wassermänner und ihre

mitunter feindliche Beziehung zu den Menschen

Wassermänner

ärgern die Menschen gerne. Und das kann mitunter auch böse ausgehen. So

sollen sie Frauen durch ihren Zuruf „Häng dich auf“

dazu bringen, dass sie genau das tun. Auch ahmen sie mit Vorliebe

Ertrinkende nach und lassen die Boote von Fischern auf einen Baum auflaufen.

Sie steigen selbst in Fähren ein und lassen sich von Fährmännern übersetzen

– dieser darf aber dabei weder sprechen, noch seinen Gast ansehen, sonst könnte

er das mit dem Leben bezahlen. Mitunter soll der Wassermann als Hund, Kalb

oder auch als alte Frau gesehen worden sein.

Will

er die Menschen ärgern, springt er auf deren Rücken, verschwindet aber

beim Ruf „Jesus Maria“ wieder.

Aus

dem Osten wird immer wieder überliefert, dass der Wassermann mit

vorbeikommenden Menschen kämpft. Ein Mann kämpfte drei Mal mit dem Nix,

beim dritten Mal kostete es ihm das Leben. Eine andere Überlieferung erzählt,

dass der Wassermann beim Kampf erfolglos seinen Fuß in den Boden gegraben

hat, um etwas Wasser darin zu finden. Dann wäre es sein Sieg gewesen. Diese

Wiesen sind an der Stelle bis heute ohne Wasser[25].

Der

Wassermann spukt besonders gerne in Mühlen. Davon zeugen Überlieferungen

aus dem Osten Deutschlands, aber auch aus Franken oder Schleswig-Holstein

wird dies übermittelt. Meistens ärgert der Nix den Müller dadurch, in dem

er in der Nacht Fische brät, Milch aus dem Stall holt, sich am Ofen wärmt,

das Mühlrad abstellt oder es beschleunigt, bis er durch den Bären eines Bärenführers

vertrieben wird.

Wassermänner

ertränken Menschen gerne im Wasser, besonders Kinder. Wenn also früher

Kinder ertrunken sind, hieß es oft, der Wassermann habe sie geholt[26].

Daher wurde der Wassermann auch gerne als Kinderschreck verwendet. In Sagen

wurde auch der Nixe ein neugeborenes Kind versprochen.

Der

Wassermann soll die Menschen ins Wasser ziehen, wenn sie unvorsichtig sind

und am Ufer schlafen (beispielsweise in Tiroler Sagen). Auch der Blick des

Wassermanns soll dazu führen, dass die Menschen wie magisch von ihm

angezogen ins Wasser gehen. In anderen Überlieferungen bedienen sich die

Wassermänner Hilfsmittel, um die Menschen in ihr Reich zu bringen. So

wickeln sie Schilf um die Füße der ahnungslos Badenden, die Leichname, die

von einer Nixe ertränkt wurden, tauchen - in ein feines Netz gewickelt –

wieder auf. Für die Kinder benutzen Wassermänner einen Haken oder einen

unsichtbaren Haken, mitunter auch einen Pilgerstab[27].

In

Brandenburg, der Lausitz, Böhmen und Schlesien verwendet der Wassermann

bunte Bänder, Tücher, Wäsche, die er über dem Wasser, am Ufer, an Bäumen

oder an der Brücke aushängt, sie verkauft, den Menschen zuwirft oder dort

ausmisst und so die Neugier der Vorübergehenden erweckt.

In

einigen Sagen verkleidet sich der Wassermann als Hochzeitsführer und trägt

einen Stab aus bunten Bändern oder stellt einen Maibaum mit bunten

Schleifen auf. Oft streckt der Ertrunkene einen Arm aus dem Wasser, in dem

er einen Stock mit bunten Bändern hält.

Der

Wassermann, der in der Donau lebt, auch Donaufürst genannt, erwürgt die

Kinder mit einer Korallenkette, vom schlesischen Wassermann werden sie

wiederum durch eine silberne Uhr angelockt. Auch die Nixen sind den Menschen

mitunter feindlich gesinnt. Sie stellen Hausschuhe ans Ufer, um die jungen Mädchen

damit in ihr wässriges Reich zu locken.

Aber

auch durch Gesang oder Rufen ziehen sie die Menschen an. Oft wird durch

dieses Rufen auch als Vorankündigung des nahenden Todes eines Menschen verkündet.

Seltener

wird erwähnt, was der Wassermann dann mit seinen Opfern anstellt. Ab und zu

heißt es, dass die Ertrunkenen von ihm gefressen werden oder er mit ihren Körpern

die Fische füttert, sie am ganzen Körper zerkratzt. Dem Blutschink oder

dem Brabanter Necker[28]

wird nachgesagt, dass sie das Blut ihrer Opfer aussaugen[29].

So

sollen auch Menschen, die dem Wassermann gerade noch entkommen konnten, als

Zeichen dafür einen blauen Streifen am Hals tragen oder schwarze Male

haben. Ein Mensch, dem der Wassermann auf den Rücken geschlagen hat, trägt

als Zeichen dafür den Abdruck einer Männerhand, die einen besonders großen

Daumen hat. Nach den tschechischen Sagen soll der Wassermann Menschen, die

er fürs Ertrinken auserwählt hat, mit einem roten Bändchen kennzeichnen,

wenn sie ihm entwischten. Diese Menschen ertrinken dann von selbst.

In

Böhmen, Schlesien, Niederösterreich, Tirol aber auch Franken hebt der

Wassermann die Seelen der Ertrunkenen in umgestürzten Töpfen, Gläsern

oder Flaschen auf, die er in seinem Palast oder seiner Stube aufbewahrt. Oft

gibt es auch Sagen, in denen meistens ein Mädchen als Dienerin zum

Wassermann kommt und die gefangenen Seelen befreit. Die befreiten Seelen

verwandeln sich oft in weiße Tauben.

In

Sagen aus Tirol und Tschechien werden die Seelen von den Wassernixen

bewacht, die sie auch ab und zu vor dem Wassermann verteidigen, wenn er eine

frei geben möchte.

Nach einer Sage aus dem Böhmerwald haben die ertrunkenen Jungen die Aufgabe, die Wohnung des Wassermanns zu kehren und auch die großen Kessel zu heizen, in denen die Seelen der verdammten Menschen kochen. Eine Sage aus Schlesien berichtet, dass der Wassermann die Seelen der Ertrunken mit Eis überzieht und sie in seinem Haus hält. Eine Legende aus Kärnten berichtet wiederum, dass die verdammten Seelen unter der Erde arbeiten müssen, um das Wasser hinauf zu pumpen.

Das

Ziel des Wassermanns ist, am Jüngsten Tag genau so viele Seelen zu besitzen

wie Gott.

Vielfach

wird jedoch berichtet, dass Ertrunkene wieder auftauchen und doch keine Ruhe

finden. Sie spuken als Geister am Wasser umher, auch tun dies nicht

Ertrunkene gerne. Eine Sage aus Brandenburg berichtet darüber, dass

Ertrunkene früher immer am Strand beerdigt wurden. Auch sollen die Geister

der so Verstorbenen auch gerne die Schifffahrt stören[30].

Auch Selbstmörder oder Mütter, die ihr Kind im Wasser ertränkt haben,

spuken als Geister. Allgemein sind die Seelen Ertrunkener ans Wasser

gebunden. So erzählt eine Sage vom Ziereiner See im Salzburger Land, dass

dort viele Seelen als Fische herumschwimmen und erst dann erlöst sind, wenn

der See austrocknet. Darüber hinaus sollen die Menschen, wenn genau das

eintritt, auf den Grund des Sees ins Berginnere kommen und dort viele Schätzen

finden. In den Rachelsee in Bayern darf man keine Steine werfen, da sonst

die Ruhe der verstorbenen Seelen gestört wird. Dort leben die Seelen, die

im Grab keine Ruhe finden. Bauern, die eine schlechte Tat begangen haben,

werden in den Tiroler Pillersee verbannt. Im selben See soll auch Pontius

Pilatus leben, der jedes Jahr in der Karwoche unter entsetzlichen Schmerzen

leidet. Er soll dabei wie ein Stier brüllen. Bekannter ist jedoch, dass er

in dem nach ihm benannten Schweizer See sein Unwesen treiben soll[31].

Aus

vielen Legenden ist bekannt, dass Flüsse, Seen und Teiche jedes Jahr ihre

Opfer fordern. Und nicht immer ist es ein Wassermann oder eine Wasserfrau,

der diese Opfer verlangt. Der Mensch muss einigen Mythen nach nur alle

sieben Jahre geopfert werden, andere Überlieferungen sprechen von drei

Opfern pro Jahr. So soll man in den Lausitzer See drei Mal gehen können,

ohne zu ertrinken, beim vierten Mal kostet es jedoch das Leben.

Als

gefährlichste Zeit, um zu ertrinken, wird vielfach der Johannistag genannt,

aber auch Walpurgis, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, das Dreieinigkeitsfest

(Trinitatis), der erste Tag in der Woche nach der Pfingstwoche, Peter und

Paul (29. Juni), Prokopi (4. Juli), Jakobi (25. Juli), der schwarze Sonntag

(30. September), der Totensonntag (Sonntag vor dem 1. Advent), die

Andreasnacht (30. November), sowie der Freitag, an denen laut der Sagen die

Tore zum unterirdischen Reich des Wassermanns offen stehen oder auch die

Mittagszeit gelten als gefährliche Zeiten. An diesen Tagen und Zeiten soll

sich der Mensch vom Wasser fern halten, auch nicht über Brücken gehen. Es

ist auch überliefert, dass sich der Wassermann an bestimmten Stellen aufhält

– wer diese betritt, ertrinkt. Für das vom Schicksal auserwählte Opfer

gibt es kein Entkommen vor seinem Schicksal – und wenn er auch nur bis zu

den Knien im Wasser steht. So berichten Erzählungen, dass ein Mensch, der

gerade noch davor zurück gehalten werden konnte, sich ins Wasser zu stürzen,

gleich darauf durch einen Schluck Bier, Wasser oder Wein ertrank[32].

Besonders

Kinder, die im Sternzeichen des Wassermanns geboren sind, sind durch den

Wassermann gefährdet. Die Mutter kann jedoch drohende Gefahr abwenden,

indem sie vor der Taufe eine Münze oder ein getragenes Kleid des Kindes ins

fließende Wasser wirft. Der Wassermann ruft angeblich auch dreimal den

Namen seines Opfers oder eine Stimme aus dem Wasser ruft ihn. Auch weisen

Klagen des Wassermanns, das Singen der Nixen, Lachen, Händeklatschen auf

den bevorstehenden Tod eines Menschen hin. Auch wer den Wassermann sieht,

muss angeblich nach drei Tagen ertrinken.[33]

Was passiert, wenn der Wassermann gekränkt wird?

Wenn

der Wassermann Menschen ertränkt, so haben sie sich das laut vielen Sagen

selbst zuzuschreiben. Denn schließlich haben sie ihn gekränkt und

verspottet. Beispielsweise ist er ungerechtfertigt beschuldigt worden, die Wäsche

verschmutzt zu haben.

Darüber

hinaus gibt es aber auch einige Handlungen, die der Wassermann gar nicht

leiden kann. So erbosen ihn die Menschen durch das Überschwimmen seiner

Reiche, also der Seen und Gewässer. Es gibt mehrere Überlieferungen, nach

denen Menschen, die wetteten, ein bestimmtes Gewässer dreimal oder 100 Mal

überschwimmen zu können, beim dritten oder 100. Mal dem Wassermann zum

Opfer fielen. Eine Sage vom Oberblegisee beim Kanton Glarus in der Schweiz

erzählt, dass der Hirte, der ihn durchschwimmen wollte, seinen Kopf verlor,

weil ihm dieser vom Wassermann abgebissen wurde. Diesen fand dann die

Mutter, die auch im See schwamm.

Auch

verhindert der Wassermann, dass man die Tiefe eines Gewässers misst. So

sollen jenen, die dies versucht haben, eine Stimme mit den Worten „Ergündst

du mich, so schlünd ich dich“ davor gewarnt haben. Allerdings fehlt

meistens ein Hinweis darauf, welche Stimme das war. Nur eine Sage aus dem

Elsässer Münstertal erzählt, dass es eine Wassernixe gewesen sein soll.

Sonst heißt es meistens, dass es die Stimme eines Geistes war, eines unglücklichen

Ertrunkenen, der auf dem Meeresboden lebt.

Und

dennoch haben es einige probiert – und sind kläglich daran gescheitert.

So soll statt dem an den Strick befestigten Wagenteil eine Pferdekopf zum

Vorschein gekommen sein, in anderen Fällen auch ein Tuch mit einer goldenen

Inschrift, deren Entzifferung allerdings nicht möglich war.

Das

Werfen von Steinen

Dies soll – laut einigen Sagen – fürchterliche Gewitter hervorrufen, die sogar das Land überschwemmen.[34]

Die

Nixen vom Mummelsee, |

Dies wird von vielen Seen überliefert, einige gibt es jedoch vom

Pilatussee, der im Kanton Luzern in der Schweiz zu finden ist und vom

Mummelsee, im baden-württembergischen Schwarzwald. Auch soll ein weißer

Steinhagel in einem schweren Platzregen enden. Angeblich sollen Wassermänner

Menschen ertränken, weil sie mit Steinen nach ihnen geworfen haben. Darüber

gibt es eine Tiroler Sage, nach der der Wassermann zuerst den frechen

Menschen warnt, ihn verfolgt und ihn schließlich auch erwischt und unter

Wasser zieht. Die

Wassermänner, die im Mummelsee leben, sollen alle hineingeworfenen Steine

wieder an Land tragen. |

Wie

ruft man Wassermänner?

Die

Legenden besagen, dass ein Mensch einen Wassermann auch herausfordern kann.

Dazu muss man ihn drei Mal bei seinem Namen rufen. Das funktioniert zum

Beispiel beim Vierwaldstättersee bei Waldstätten in der Zentralschweiz.

Hat man den Wassermann gerufen, muss man jedoch so schnell wie möglich

davon laufen.

Einigen

Überlieferungen nach überlebt Derjenige, der einen Wassermann

herausfordert, das Jahr nicht.

Ein

Unwetter gibt es am Pilatussee, wenn man den Wassermann ruft. Auch in den

Niederlanden werden die Wassermänner gerufen – allerdings in Reimform.

Was

passiert, wenn man einen Wassermann verletzt?

Eine

Legende erzählt davon, dass ein Metzger einem Wassermann oder einer

Wasserfrau, die ein Stück Fleisch haben wollten, die Hand abgehackt hat,

mit der sie auf eben dieses deuteten[35].

Der Täter muss bald darauf ertrinken, was normalerweise in einer kleinen

Lache geschieht. Auch das Geld, mit dem die Wassergeister die Ware bezahlen,

hat seine Tücken: So soll es alt sein, aus durchlöcherten Groschen

bestehen. Und ab und zu verwandelt es sich in Fischschuppen.

Aus

Kärnten stammt einer Sage, nach der eine Familie einem Wassermann, der nach

Essen gebettelt hat, heiße Nudeln gegeben hat, an denen er sich Mund und

Finger verbrannt hat.

Gibt

es auch freundliche Wassermänner?

Meistens

spielen Wassermänner den Menschen übel mit. Es gibt einige wenige Sagen,

die davon berichten, dass ein Wassermann einem Menschen geholfen hat. Wohl

aber gibt es einige wenige Legenden: Beispielsweise eine aus Schwaben, nach

der ein Wassermann einem armen Bauern den Samen für seine Ernte leiht –

unter der Bedingung, dass er das Geliehene auch wieder zurück gibt. Dieser

macht natürlich damit eine reiche Ernte.

Andere

wenige Sagen berichten darüber, dass der Wassermann im Haushalt hilft –

beispielsweise wäscht, die Kinder hütet, bäckt oder die Tiere füttert.[36]

Der Neck verschwindet wieder, wenn man ihm sein Essen nicht vorsetzt oder

die Milch mit Knoblauch statt mit Zucker „versüßt“.

Wassermänner,

die Menschen heilen

Auch

so etwas gibt es – obwohl der Wassermann an der Heilung eines Menschen

allerdings nicht aktiv beteiligt ist. Doch laut den Überlieferungen kann

einen Menschen ein Wasser, in dem sich der Wassermann aufhält, auch gesund

machen. So gibt es in Böhmen das Heidebrünnlein, dessen Heilkraft sich auf

den Wassermann oder auf die Wasserfrau zurückführen lässt. In Tirol

sollen wiederum die Wassernixen dafür verantwortlich sein, dass bestimmte

Heilkräuter in der Umgebung ihrer Quellen, Flüsse und Seen eine heilende

Wirkung besitzen.[37]

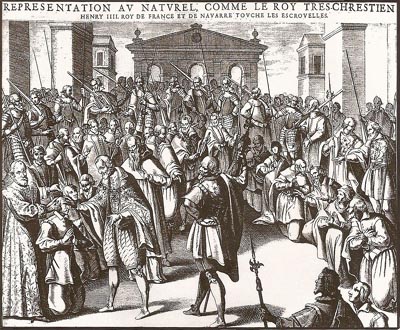

Heinrich

IV. legt einem Kranken die Hand auf. |

Von

der Nixe erbaten sich die Menschen, dass das Wasser gegen die Skrofulose

helfen solle, eine heute nur noch selten auftretende Krankheit, die vor

allem Kinder befiel. Die Kinder litten unter einer chronischen Entzündung,

die sich an Augenlidern, Nasenschleimhäute oder an den Halslymphknoten

bemerkbar machte. Ab dem Mittelalter bezeichnete man mit der Skrofulose alle

Arten von Krankheiten, darunter fielen auch Hals- und

Geschlechtskrankheiten. Um das 13. Jahrhundert herum herrschte in Frankreich

und England der Glaube, dass der rechtmäßige König die Skrofeln auch

durch Handauflegen heilen könne. Es wurde ein Heilungsritual initiiert, das

während der Krönungsriten wurde. Zeitweise legte der König beinahe täglich

einem Kranken die Hände auf, die von weit entfernt anreisten. |

Zurück zu den Wassermännern: Vom Wassermann erbat sich ein Kranker mit

einem Spruch Hilfe gegen die Gicht. Danach trinkt er von dem Wasser, das

entweder stromabwärts oder gegen den Strom dem Fluss entnommen wurde.

Doch

die Nixen und Wassermänner waren nicht nur hilfreich: Sieht man zum

Beispiel die Nixen im Tribächli des Schweizer Kantons Aargau sieht, bekommt

man einen Ausschlag. Und von den Brunnennixen wurde gesagt, dass sie Fieber

hervorrufen können.[38]

Wassermänner

können auch die Zukunft vorhersagen

Früher

glaubte man, dass Wassermänner auch das Wetter vorhersagen könnten. So ist

von einem See in Pommern überliefert, dass dort jedes Mal, bevor ein Sturm

herauf zog, ein König mit einer Feuerkrone auf dem Kopf, einer flammenden Rüstung

und einem glühenden Schwert in einem Boot über den See fuhr. Aus der

Steiermark wiederum gibt es die Legende, dass der Gesang der Wassernixen das

Zeichen für ein Gewitter war.

Erscheint

wiederum der Wassermann, deutet das auf einen Wolkenbruch hin.

Trocknen

die Wassernixen ihre Wäsche, wird sich das Wetter ändern.

Eine

andere Legende über den Wassermann kommt aus der Lausitz: Kommt der

Wassermann auf den Wochenmarkt, um Getreide zu kaufen und er bezahlt viel

Geld dafür, dann stehen teure Zeiten ins Haus. Verkauft er das Getreide

aber selbst und dieses ist billig, so fallen die Preise. Dasselbe wird über

die Wasserfrau und die Butter erzählt.

Aus

Freiburg gibt es eine Legende, nach der ein die Zukunft alljährlich in der

Neujahrsnacht von einem kleinen Mann vorhergesagt wird, der auf dem

Geisbrunnen am Schlossberg steht. Wenn er drei Ähren in seinen Händen hält,

wird das Jahr gut, hat er hingegen nichts in der Hand und schaut traurig,

stehen den Einwohnern schlechte Zeiten ins Haus[39].

Aus

den Niederlanden kommt die Legende, dass eine Nixe Fischern mit ihrem Gesang

auf einen Walfisch hindeutete. Auch gibt es die Sage von einer Wahrsagerin

im niederländischen Ypern, eine Stadt in Westflandern, die vor ihren

Prophezeiungen immer den Wassermann anrief. Dann drehte sie sich dreimal im

Kreis und wusste bei allen Fragen Bescheid.

Auch

das Ende der katholischen Religion und der Eucharistie wurde vorher gesagt

– und zwar von Meernixen, die einem Brunnen in Jaxthausen bei Heilbronn

entstiegen. Im Übrigen finden auf der Burg Jaxthausen alljährlich die „Götz

von Berlichingen“-Festspiele statt.[40]

Erscheint

ein Wassermann als Tier, beispielsweise als Hirsch, bedeutet das den Tod des

Landesherrn noch im selben Jahr. Als der Germanenkönig Ariovist in den

Jahren 58 bis 50 vor Christus seinen Kampf gegen Julius Cäsar führte,

holte er dazu den Rat von heiligen Frauen ein, die ihm, allein durch das

Ansehen der Flusswellen die Zukunft vorher gesagt haben. Das schreibt

Plutarch in seiner Cäsar-Biografie.

Der

oströmische Dichter und Historiker Agathias (geb. 536 in Myrina in

Kleinasien, gest. 582 in Konstantinopel) schreibt von einem Opfer der fränkischen

Bevölkerung an den Po, die wohl deshalb getätigt wurden, um die Wassermänner

friedlich zu stimmen. Diese Opfer wurden im Jahr 731 n. Chr. von Papst

Gregor III. für die germanischen Provinzen verboten.

Die

Rheintöchter warnen Hagen |

Die

Nixen kommen auch in der Nibelungensage vor – und zwar in Form der drei

Rheintöchter. Hagen befragt drei Meerfrauen, die in einer Quelle baden, über

sein Schicksal. Er nimmt ihnen die Kleider weg, um die Wahrheit zu

erpressen. Zuerst erzählen sie ihm eine Lüge. Als er ihnen die Kleider

aber wieder gibt, sagen sie Hagen, dass nur der Kaplan die Reise zu Hunnenkönig

Etzels Hof überleben wird. Um diese Weissagung zu verhindern, wirft Hagen

den Kaplan auf der Überfahrt ins Meer. Der kann jedoch an Land schwimmen

und erfüllt somit die Prophezeiung.[41]

|

Opfer an die Wassermänner

Um

Wassermänner friedlich zu stimmen und Unheil vorzubeugen, wurde dem Gewässer

oder dem Wassermann geopfert. Die Legenden sprechen hier von Opfern in Form

von Steinen, Speisen, Kleidern, Münzen und auch Tieren, die stellvertretend

für Menschenopfer standen. Manche Überlieferungen kennen aber auch

Menschenopfer. Die Opfer in Form von Blumen an Wassermänner wurden später

den Heiligen dargebracht.

Über

Menschenopfer berichtet Prokopios von Caesaria (500 bis 562), ein antiker

Historiker, dass die Franken während des Gotenkriegs (535 bis 552 n. Chr.)

die Leichname gotischer Frauen und Kinder als Opfer in den Po geworfen

haben.

Nach

den Historien von Agathias, ein oströmischer Dichter und Historiker (geb.

536 in Myrina bei Kleinasien, gest. 582 in Konstantinopel),

haben die früheren Germanen Flüsse, Pferde und Stiere geopfert, die

sie davor enthaupteten.

Aus

Salzburg stammt der Aberglaube, dass Jeder, der am Krimmler Wasserfall

vorbei geht, einen Stein hinein werfen muss, um die Wassermänner und Nixen

gewogen zu stimmen.

In

Sachsen-Anhalt gibt es den Fluss Bode, ein Nebenfluss der Saale. In diesen

Fluss warfen die Leute einmal pro Jahr einen schwarzen Hahn, ein Huhn, einen

Hund oder eine Katze. Taten sie das nicht, ertrank jemand.

Im

baden-württembergischen Vaihingen an der Enz und in Mittelstadt an der

Neckar musste den beiden Flüsse Neckar und Enz jedes Jahr an Christi

Himmelfahrt ein Bienenkorb, ein Schaf, ein Brotlaib und ein Mensch geopfert

werden.

Und

auch die Heiligen verlangten später Tieropfer: So mussten dem Heiligen

Johannes an seinem Tag drei weiße Hennen unter einer ihm geweihten Eiche

geopfert werden. Tat man dies nicht, blieb er unversöhnt.

In

Oberösterreich opferten die Müller am Tag des Heiligen St. Nikolaus alte

Kleider oder Essen, um das ganze Jahr über von den Wassermännern in

Frieden gelassen zu werden.

Es

gibt auch Überlieferungen, die darüber berichten, dass solche Opfer

weniger gut ausgingen: Ein Bauer aus Mähren wurde vom Wassermann verschont.

Als Dank dafür sollte er ihm jedes Monat ein schwarz-weiß geflecktes Kalb

opfern. Beim dritten Mal bemalte der Bauer ein weißes Kalb mit schwarzer

Farbe. Der Wassermann bemerkte dies natürlich sofort und holte den Bauern.

Der

Wassermann, der im brandenburgischen Koboldsee lebt, will von Menschen, die

an seinem See vorbei gehen, ein schwarzes Huhn und ein Brot haben.

Um

zu verhindern, dass jemand stirbt, hat man früher auch Schweine, schwarzen

Tauben und Brote in Mühlgräben geworfen. Es gab auch den Aberglauben, dass

man, wenn die Räder der Mühle pfiffen, den Rand eines Brotes hinein werfen

musste. Wenn das Pfeifen dann immer da war, musste man etwas Lebendes, wie

ein Huhn, eine Taube oder ein Ferkel opfern.

Den

Wassermännern wurden aber auch Menschen geopfert: So wollte ein See auf Rügen

jedes Jahr eine Jungfrau haben. Eine weitere Sage erzählt vom See in den

Vogesen im Elsass/Frankreich, dem gegen eine Seuche ab und zu ein kleiner

Junge geopfert wurde. Gibt man dem Wassermann sein versprochenes

Menschenopfer nicht, so holt er sich eines.

Menschenopfer

wurden auch dazu benutzt, um Dämme oder andere Wasserbauten stabil zu

halten. So wurde in einen Wehr der Unstrut, die ein Nebenfluss der Saale im

Thüringer Becken ist, ein Säugling mit eingemauert. Damit in Friesland ein

Deich hält, wurde einst ein Kind mit eingesenkt.

Auch

Überschwemmungen wurden durch Menschenopfer verhindert: In Pommern, einer

Region in Nordosten Deutschlands und Nordwesten Polens, überschwemmten die

Brunnen so lange das Land, bis die Menschen einen schwarzen Bullen, ein

schwarzes Kalb und ein Kind opferten. In einen anderen Brunnen in

West-Friesland musste das Blut eines dreijährigen Kindes ins Wasser

gemischt werden.

Aber

auch Beten half gegen Überschwemmungen und gegen Tod: So hatten es sich die

Bewohner, die in der Nähe des Pulvermaar in der Eifel in Rheinland-Pfalz

lebten, zur Angewohnheit gemacht, einmal pro Jahr singend und betend um den

See zu ziehen. Als sie das in einem Jahr ausließen, tobte der See – und

zwar so lange, bis ein Schäfer, der in der Nähe seine Schafe weidete, mit

seinem Stab betend und singend den See umkreiste. Danach war wieder Ruhe.

Im

Jahr 1641 wütete der Blautopf, eine Karstquelle bei Blaubeuren in der Schwäbischen

Alb (Baden-Württemberg). Daraufhin sandten die Einwohner eine Prozession

aus, die zwei vergoldete Becher hinein warf, um die Nixen zu besänftigen.

In den Walchensee, Ammersee und den See am Dreisesselberg (Bayern), wurden

zu eben diesem Zweck Goldringe geworfen.[42]

Können Wassermänner fern gehalten werden?

Ja,

das können sie. Nur wie man das anstellen soll, darüber gibt es

verschiedene Auffassungen: So soll man zweimal am Tag aufgebackenes Brot

essen oder auch nüchtern eine Scheibe aufgebackenes Brot essen. Nach einer

anderen Überlieferung muss das Brot nicht aufgebacken, sondern statt dessen

geweiht sein. Oder man isst einfach nur zweimal am Tag Brot oder Zwieback.

Gegen den Wassermann helfen soll auch, wenn man in neun Häusern gebackenes

Brot isst oder neunmal geweihtes Johannisbrot ins Gewand näht. Aber auch

etwas Mehlteig oder geweihtes Brot, das man in den Taschen bei sich trägt,

soll den Wassermann fern halten.

Auch der weiße Andorn und Oregano (altertümlich Dorant und Dosten) mag der Wassermann an einem Menschen nicht riechen.

Wächst der Majoran im Garten, so kann der Wassermann die frischgebackene Mutter nicht fort schleppen. Aus Friaul, einer Landschaft im Nordosten Italiens, kommt der Aberglaube, dass derjenige vom Wassermann verschont bleibt, der ein Edelweiß an der Brust trägt.

In Tschechien entwickelte man eine List, um den Wassermann zu fangen: Die Tschechen warfen ein rotes Band ins Wasser. Der von Natur aus neugierige Wassermann kam angeschwommen, um sich dieses Band genauer anzusehen. Als er dann zugriff, verwickelte er sich darin. Jetzt nahmen die Tschechen ein Halfter, um das geweihte Erlenrinde gewunden war und konnten so den in ein Pferd verwandelten Wassermann bezwingen. Statt der Erlenrinde wurde auch ein geweihter Strick verwendet.

In Schlesien wurde der Wassermann laut Überlieferung durch Ohrfeigen mit der linken Hand fort gejagt. Eine andere Methode war, mit der linken Hand ein Musikinstrument zu spielen und Kreuze zu schlagen.

Wurde man von ihm verfolgt, konnte man sich retten, wenn man über Bahngeleise sprang.

Auch Christliches spielte bei der Abwehr von Wassermännern eine große Rolle: So ist aus Schlesien bekannt, dass man, einen Kreuzknoten in seine Peitsche knoten und vor und auch hinter seinem Wagen ein Kreuz in die Luft „malen“ muss. Um vom Wassermann beim Baden nicht erwischt zu werden, muss man ein oder drei Kreuze machen. Auch ein Gebet oder ein einfaches „Jesu Maria“ soll ausreichen, um von ihm nicht geholt zu werden. Durch die Zeichen „C+M+B“, also „Christus mansionem benedicat“ wird auch das Haus vor dem Wassermann geschützt.

Der Wassermann mag auch kein Weihwasser, denn das verbrennt seine Haut. Sieht er einen Rosenkranz, sucht er das Weite. Töten kann man ihn durch einen am Palmsonntag geweihten Zweig vom deutschen Pistazienbaum (Pimpernussbaum). Wer am Johannistag den gesegneten Wein getrunken hat, dem kann der Wassermann nichts anhaben.

Wie

fängt man einen Wassermann?

Wassermänner

kann man der Legende nach fangen, indem man ihnen etwas zum essen und zum

trinken hinstellt und den betrunkenen Neck dann in ein Gewand, das man zuvor

mit Harz bestrichen hatte und Stiefel, die mit Pech überzogen waren,

hineinsteigen ließ.

Stieg

eine Wassernixe aus dem Wasser, konnte man sie mit einem geweihten

Rosenkranz fangen, während man dem Wassermann einen Baststrick mit drei

Knoten oder einen Strick, in den eine Schlinge gemacht war oder einen

Strohhalm, in dem drei Knoten waren, die der „Fänger“ mit der linken

Hand geknüpft hatte, überwarf.

Den

Wassermann soll man nicht wieder frei lassen, ohne ihm ein Geheimnis zu

entlocken. So soll ein Wassermann den Steirern den Erzberg geschenkt haben.

Dazu passt auch die skandinavische Überlieferung vom Wassermann Marmenill.

Der Wassermann gibt sich in der Gefangenschaft sehr schweigsam. Erst, als

der König seinen Hund schlägt, lacht er laut auf und gesteht, dass ihn

dieser Hund in der Zukunft das Leben retten wird. Als ihm der König

verspricht, ihn wieder ins Wasser zurück zu lassen, verrät er die ganze

Zukunft.

Tschechische

Legenden berichten darüber, dass der Wassermann getötet werden kann, wenn

er sich im Sonnenschein nach dem Regen am Ufer wärmt, da er in diesem

Moment keine Kräfte besitzt. Allerdings erhält er diese Kraft blitzschnell

wieder, wenn die Frösche zu quaken beginnen. Dem Glauben nach hat der

Wassermann am Land auch überhaupt keine Kräfte, während ihn sein Element,

das Wasser, unglaublich stark macht. Daher kommt auch die Überlieferung,

dass ein Wassermann, der in Gefangenschaft ist, sofort verschwindet, wenn

man ihm Wasser zu trinken gibt.[43]

Wassermänner in Theaterstücken

Dass

Wassermänner und Wassernixen später in Opern und Theater vorkamen, hat

vermutlich seinen Ursprung in den szenischen Darstellungen der Landbevölkerung.

So verkleideten sich junge Männer im Mansfelder Land oder an der Saale in

Sachsen-Anhalt mit grüner Kleidung und langen Haaren und spielten Szenen

nach.

Es

gab in Deutschland auch das Kinderspiel „Nix in der Grube“. Hier werden

der „Wassermann“ oder die „Wasserfrau“ in einer Grube oder in einem

Kreis, den die Kinder mit Wasser gelegt hatten, gefangen gehalten und von

den übrigen Kindern, die rundherum stehen, verspottet. Die

„Wasserwesen“ versuchen dann, eines der Kinder zu holen.

Übereinstimmung

der Legenden mit denen über andere Wesenheiten

Viele

dieser folkloristischen Legenden, die über die Wassermänner erzählt wird,

kommen tatsächlich aus der Vermischung mit anderen Sagen. So deuten die

Hilfsdienste, die die Wassermänner im Haushalt verrichten sollen, wie auch

das grüne Gewand und die rote Kappe auf Erzählungen über die Heinzelmännchen

hin.[44]

Auch die Erzählungen über die Wechselbälger, also die falschen Kinder,

wird sowohl den Wassermännern als auch den Zwergen angedichtet. Auch sollen

die Wassernixen des öfteren mit den „Weißen Frauen“ in Verbindung

gebracht worden sein. Weiße Frauen treten immer dann auf, wenn ein Unglück

kurz bevor steht. Sie warnen die Menschen.

Darüber

hinaus heißt es, dass die Nixen in der Saale eigentlich verzauberte

Menschen sein sollen, denen statt dessen der Wassermann einen Wechselbalg

hinterlassen hat.

Das

Interessante bei den überlieferten Sagen ist, dass die Fülle der

Geschichten von Osten nach Westen hin abnimmt. So sind aus Polen und

Tschechien mehr Legenden überliefert, von rheinischen Gebieten die

wenigsten. Deutsche, skandinavische und slawische Geschichten über Wassermänner

passen weitgehend zusammen. Auch in der Antike zeigen sich weitgehende Übereinstimmung

in der Auffassung über Wassermänner und Nixen.

Selbst

die Vulgata, der lateinische Bibeltext, der seit der Spätantike die bis

dahin älteren Übersetzungen der Bibel ablöste, und auch der Physiologus,

ein frühchristliches Kompendium der Tiersymbolik das im 2. Jahrhundert in

Alexandria entstanden ist, erwähnen die Sirenen. Darüber hinaus haben sich

die Nixen an Schiffen, Uhrengehäusen oder Wetterfahnen bis heute gehalten.

Zahlreiche Skulpturen oder Brunnen von Wassermännern und Nixen beweisen

noch heute eine lebendige Symbolik.

Warum

diese zahlreichen Legenden in einem so großen Umfang entstehen konnten,

liegt vor allem an der Bedeutung des Wassers für die Menschen: Es war einst

nicht nur der wichtigste Transportweg, sondern bot den Menschen auch

Nahrung. Die Mythen entstanden, weil der Mensch nach Erklärungen suchte,

warum zum Beispiel jemand im Wasser ertrank. Das Christentum spielte bei der

Bildung von Mythen eine geringe Rolle, wohl aber gibt es verschiedene

Abwehrzeremonien, die auf dem christlichem Glauben basieren.[45]

[1]

Wassergeister.

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 25745 (vgl. HWA Bd. 9, S.

128)

[2]

ebda S. 25746 (vgl. HWA Bd. 9, S. 128)

[3]

ebda.

S. 25749 (vgl. HWA Bd. 9, S. 130)

[4]

ebda.

S. 25750 (vgl. HWA Bd. 9, S. 131

[5]

ebda.

S. 25751(vgl. HWA Bd. 9, S. 132)

[6]

ebda.

S. 25752 (vgl. HWA Bd. 9, S. 132)

[7]

ebda

S. 25755 (vgl. HWA Bd. 9, S. 134)

[8]

ebda.

S. 25756 (vgl. HWA Bd. 9, S. 135

[9]

ebda.

S. 25770 (vgl. HWA Bd. 9, S. 143)

[10]

ebda

S. 25772 (vgl. HWA Bd. 9, S. 144-145)

[11]

ebda

S. 25773 (vgl. HWA Bd. 9, S. 145)

[12]

S.

25774 (vgl. HWA Bd. 9, S. 146)

[13]

ebda.

S. 25775, (vgl. HWA Bd. 9, S. 147)

[14]

ebda.

S. 25776 (vgl. HWA Bd. 9, S. 147)

[15]

ebda.

S. 25777(vgl. HWA Bd. 9, S. 148)

[16]

ebda.

S. 25778 (vgl. HWA Bd. 9, S. 149)

[17]

ebda. S.

25779 (vgl. HWA Bd. 9, S. 149)

[18]

ebda.

S. 25784 (vgl. HWA Bd. 9, S. 152)

[19]

ebda.

S. 25785 (vgl. HWA Bd. 9, S. 153

[20]

ebda.

S. 25786 (vgl. HWA Bd. 9, S. 154)

[21]

ebda S.

25787 (vgl. HWA Bd. 9, S. 155)

[22]

ebda.

S. 25789 (vgl. HWA Bd. 9, S. 156)

[23]

ebda.

S. 25790 (vgl. HWA Bd. 9, S. 156)

[24]

ebda. S. 25791 (vgl. HWA Bd.

9, S. 157)

[25]

ebda.

S. 25795 (vgl. HWA Bd. 9, S. 159)

[26]

ebda.

S. 25796 (vgl. HWA Bd. 9, S. 160-161)

[27]

eba.

S. 25797(vgl. HWA Bd. 9, S. 161

[28]

ein historisches Gebiet, das aus den belgischen Provinzen Antwerpen und

Brabant sowie dem im Süden der Niederlande gelegenen Provinz

Nordbrabant bestand.

[29] Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 25798 (vgl. HWA Bd. 9, S. 162)

[30]

ebda. S. 25802 (vgl. HWA Bd. 9, S. 163-164)

[31]

eba.

S. 25802 (vgl. HWA Bd. 9, S. 164)

[32]

ebda. S. 25805 (vgl. HWA Bd. 9, S. 166-167)

[33]

ebda. S. 25810, (vgl. HWA Bd. 9, S. 169-170)

[34]

ebda S. 25812 (vgl. HWA Bd. 9, S. 170.171)

[35]

ebda S. 25814 (vgl. HWA Bd. 9, S. 172)

[36]

ebda. S. 25817 (vgl. HWA Bd.

9, S. 174)

[37]

ebda S. 25818 (vgl. HWA Bd. 9, S. 174-175)

[38]

ebda. S. 25819 (vgl. HWA Bd. 9, S. 175)

[39]

ebda S. 25821 (vgl. HWA Bd. 9, S. 176-177)

[40]

ebda. S. 25822 (vgl. HWA Bd. 9, S. 177)

[41]

ebda. S. 25823 (vgl. HWA Bd. 9, S. 177-178)

[42]

ebda. S. 25828 (vgl. HWA Bd. 9, S. 181)

[43]

ebda. S. 25832 (vgl. HWA Bd. 9, S. 183-184)

[44]

ebda. S. 25835 (vgl. HWA Bd. 9, S. 185-186)

[45]

ebda. S. 25841 (vgl. HWA Bd. 9, S. 189-190)