Die Sylphen

Die Sylphen, deren anderer Name

auch Sylvani ist, sind die Elementarwesen der Luft. Nach den Überlieferungen

sollen Sylphen einen Körper besitzen, der jenen von Menschen ähnlich ist.

Auch können sie Kinder kriegen. Allerdings haben Sylphen im Gegensatz zu

den Menschen keine Seele. Namensgeber der Sylphen ist Paracelsus.

Als Sylphide wurde einst ein

Mensch mit einer sehr zarten Gestalt bezeichnet. Mitunter wurde so auch noch

bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein anmutiges Mädchen

bezeichnet. Dieser Begriff stammt vom Ballett „La Slyphide“, das am 12.

März 1832 im „Theatre de l’Academie Royale de Musique“ in Paris seine

Uraufführung hatte. Die Choreographie entwickelte Filippo Tanglioni (geb.

5. November 1777 in Mailand, gest. 11. Februar 1871 in Como), die Handlung

basiert auf der Novelle „Trilby“ des Franzosen Charles Nodier (geb. 29.

April 1780 in Besancon, gest. 27. Januar 1844 in Paris).

Die Geschichte spielt im

schottischen Hochland. Hier verliebt sich der Schäfer James, der kurz vor

seiner Hochzeit steht, in die Waldfee Sylphide. Er will aber nach wie vor

seine Braut heiraten. Als er und seine Effie vor dem Traualtar stehen, sind

die Ringe verschwunden. James folgt der Sylphide in den Wald, wo er erkennt,

dass die Liebe eines Sterblichen zu einer Unsterblichen niemals Erfüllung

finden wird. Er bittet die Hexe Old Madge um einen Zauber, um Sylphide von

sich fern zu halten. Diese gibt ihm einen magischen Schal. Doch statt sie zu

bannen, stirbt Sylphide. James jedoch muss erkennen, dass seine Braut Effie

einen anderen heiraten will und will daraufhin die Hexe töten. Diese jedoch

erkennt die Gefahr und bringt ihn davor mit einem Fluch um.

Ariel und Oberon

Zu den aus der Literatur

bekanntesten Luftwesen zählen Ariel und Oberon.

a)

Ariel/Uriel

Der Name Ariel kommt aus dem Hebräischen

und bedeutet „Feuerherd Gottes“ oder „Löwe Gottes“. Er entstammt

der koptischen Mythologie.[1]

Bei Ezechiel oder auch Hesekiel, einer Schrift des Alten Testaments, die um

zirka 560 bis 600 vor Christus in Babylonien entstand und von den

Prophezeiungen des Propheten Ezechiel handelt, bezeichnet der Name auch den

Altar im Tempel Jerusalems.

William Hamilton (1751-1801):

Prospero und Ariel |

Im Mittelalter mutierte Ariel

schließlich zu einem Wassergeist, während er aber in William Shakespeares

(1564 bis 1616) „Der Sturm“

(„The Tempest“) und Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ (1749 bis

1832) (zwischen den Jahren 1772 bis 1775 geschrieben) als Luftgeist in die

Literatur einging. Ariel kommt bei Faust II als

Luftgeist vor. In der ersten Szene „Anmutige Gegend“ stellt er die

Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil her. Er singt vom

„grimmigen Strauss des Herzens“ und von „bittren Pfeilen des

Vorwurfs“. Damit bezieht er sich auf das Ende vom Urfaust, in der Faust

sich einerseits mit seiner Liebe zu Gretchen und andererseits seinem

unstillbaren Wissensdurst auseinandersetzen muss. Die seelischen Schmerzen

kann er durch einen Heilschlaf überwinden. Dafür sind Elfen zuständig,

die ihm vergessen lassen und auch Heilung bringen. Darüber singt Ariel zu

Beginn des ersten Teiles und gibt so inhaltlich den Rahmen des kosmischen

Dramas wieder.

|

Uriel/Ariel oder Phanuel, wie er

auch bezeichnet wird, spielt auch in den jüdischen Überlieferungen eine

wichtige Rolle. Er ist einer der Erzengel, der als Herrscher über die

Sternenwelt und über das Heer der Engel wacht. Einst wurde er auch als

Erzengel verehrt – genau diese Verehrung wurde jedoch im Westen untersagt,

da sein Name in der Heiligen Schrift nicht explizit erwähnt wird. Nach den

Apokryphen und der Kabbalah soll er jedoch der Engel sein, der an den Toren

zur Unterwelt wacht und die Seelen der Verstorbenen vor Gott führt.

Auch im vierten Buch Esra, das zu

den alttestamentlichen Apokryphen zählt, die jedoch nur von den slawischen

und äthiopischen Orthodoxen als Bestandteil der biblischen Schriften

anerkannt werden, ist es Uriel, der Esra durch Himmel und Hölle begleitet.

Im ersten Teil des Buches Henoch

(Enoch), das nicht zu den biblischen Schriften zählt, ist Uriel neben

Gabriel, Raphael und Michael einer der vier Engel, die Gott über die

Untaten der bösen Engel auf der Erde informieren und die diese auch

bestrafen.

In den indischen Veden wird Uriel auch mit dem Feuergott Agni gleich gesetzt. Er ist es, der das in den Opferfeuern Verbrannte zu den Göttern bringt. Vom Aussehen her besitzt der Gott einen roten Körper, einen langen Bart und eine Flammenhülle. In den Händen hält er einen Dreizack, eine Flamme und einen Wassertopf. Er steht als Vermittler zwischen Menschen und Göttern. Sein Beiname ist „Vaishvanara“, was „der allen Männern gehörende“ bedeutet.

Agni wird im Hinduismus nicht mehr verehrt – seine Rolle beschränkt sich mittlerweile auf die des „Hüters des Südostens“.

b)

Oberon

Bei Oberon oder Alberich handelt

es sich um einen Elfen- beziehungsweise Zwergkönig in der germanischen

Mythologie. In der Sage der Merowinger[2]

ist es Alberich, der seinem ältesten Sohn Walbert dazu verhilft, dass die

Prinzessin von Konstantinopel seine Frau wird. Aus Alberich wird Auberon und

schließlich Oberon. Im 13. Jahrhundert taucht die Sage von „Huon de

Bordeaux“ auf. Oberon ist darin der Sohn von Julius Cäsar und der Fee

Morgue (Morgana). Er besitzt magische Fähigkeiten, mit denen er Huon hilft,

die Aufgaben, die ihm vom Karl dem Großen gestellt wurden, zu erledigen.

Oberon besitzt ein Horn, mit dem

er zu Hilfe gerufen werden kann, einen Trinkbecher, der sich dann mit Wein füllt,

wenn ein Mensch ohne Sünde ist und einen Zauber, mit dem er unter anderem

den Menschen ins Herz blicken und die Zukunft vorhersagen kann.

|

Die Oberon-Sage wurde später von

vielen Schriftstellern verwendet. Dazu zählen Geoffrey Chaucer (1343 bis

1400) oder Edmund Spenser (1552 bis 1599). Bei

William Shakespeares (23. April 1564 bis 23. April 1616,

Stratford-upon-Avon) „Sommernachtstraum“ tritt Oberon als Gatte der

Titania in Erscheinung. Diesen Stoff verwendete wiederum der englische

Komponist Henry Purcell (um 1695 in Westminster bis 1659 in London) für

sein Werk „The Fairy Queen“ und später der englische Dirigent,

Komponist und Pianist Benjamin Britten (22. November 1913 in Lowestoft bis

4. Dezember 1976 in Aldeburgh) für seinen „A Midsummer Night’s Dream). Auch Johann Wolfgang von Goethe

bediente sich für seinen „Faust I“ bei Shakespeare: Hier wird die

Goldene Hochzeit zwischen Oberon und der Elfenkönigin Titania beschrieben.

Der deutsche Dichter Christoph Martin Wieland (geb. 5. September 1773 bei

Laupheim gest. 20. Januar 1813 in Weimar) verwendete Oberon für sein

gleichnamiges Epos, nach dem der Historiker und Dramatiker James Robinson

Planché (geb. 27. September 1796 in

Picadilly, London, gest. 30. Mai 1880 in Chelsea, London) für den

deutschen Komponisten Carl Maria von Weber (geb. 19. November 1786 in

Eutin/Schleswig Holstein, gest. 5. Juni 1826 in London) die Oper

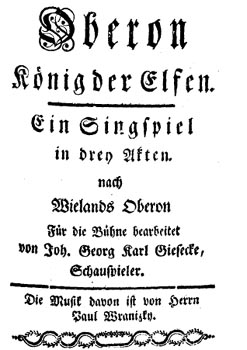

„Oberon“ geschrieben hatte. Wielands

Oberon (Ein Gedicht in vierzehn Gesängen - 1. Fassung 1780, 2. Fassung

1784) wurde auch als Vorlage für Paul Wranitzkys Oper Oberon verwendet, die

1789 in Wien uraufgeführt wurde. Die Motive wurden wiederum von Wolfgang

Amadeus Mozart als eine von vielen Vorlagen für seine Oper „Die Zauberflöte“

verwendet.

|

|

Später

taucht er als Elfenkönig in den Sagen um des König Artus sowie im

altdeutschen Heldenepos „Ornit“ auf.

Oberon kommt als Alberich aber

auch in der Nibelungensage vor. Hier ist er Hüter des legendären

Nibelungenschatzes, den er mit Hilfe einer Tarnkappe unsichtbar machen kann.

Siegfried gelingt es, diese Kappe von ihm zu stehlen und kommt so an den

Schatz.

In Richard Wagners (1813 bis

1883) Werk „Der Ring des Nibelungen“ tritt Alberich als tyrannischer

Zwergenkönig aus dem Geschlecht der Schwarzalben[3]

in Erscheinung.

Als im Jahr 1787 beim Uranus ein

Mond entdeckt wurde, erhielt dieser den Namen Oberon.

Die

Welt der Sylphen nach Erhard Bäzner

In den Sylphen, den Wesen der Luft, die Bäzner auch Elfen nennt, sieht er ein Zwischenglied zwischen den niederen Naturgeistern und jenen der höheren Astralwelt. Er schreibt ihnen größere Fähigkeiten als den Gnomen, Nixen, Salamandern und Sturmgeistern zu.

Gestaltung und Klassifizierung:

Die Sylphen werden den am Menschen am Ähnlichsten geschildert. Sie sollen außerdem noch unglaublich schön sein. Sie sind laut Bäzner geschlechtsneutral und kinderlos wie die Nixen, besitzen aber weibliche Körper. Ihr Aussehen ist jugendlich, ähnlich dem erwachsener Mädchen. Die Hautfarbe ist Blütenrosa und Weiß. Die Augenfarbe ist Himmelblau, die Haare sind bei Sylphen der ersten Klasse Lichtblond, Dunkelblond bei jenen der zweiten Klasse, Schwarzbraun oder Braun bei Sylphen der dritten. Sie reichen ihnen bis zum Rücken.

Die Körpergröße der Sylphen

richtet sich nicht nur nach der Klassenzugehörigkeit, sondern sie auch nach

der Gegend, in der sie sich aufhalten.

Bei der ersten Klasse beträgt

sie zwischen 150 und 170 Zentimeter, 135 bis 150 bei jenen der zweiten

Klasse, 120 bis 135 Zentimeter ist sie bei der dritten Klasse. Die schönsten

und auch kleinsten Sylphen findet man in flachen Landschaften, größer und

auch kräftiger sind die der Gebirgsgegenden am kräftigsten und größten

sind die, die über dem Meer schweben. Auch sind Gesichtzüge von Letzteren

nicht ganz so anmutig wie die ihrer Schwestern. Sylphen besitzen die Fähigkeit,

ihren aus Astralmaterie geformten Körper mit Ätherstoff nach Belieben zu

verlängern oder auch zu verkleinern. Ihre Aura ist Rosa und umhüllt die

normale Sylphe, noch prächtiger ist die der Führerinnen. Laut Bäzner kann

eine Sylphe ungefähr 50 bis 70 Jahre alt werden.

Bekleidung

Die Bekleidung besteht aus einem durchsichtigen Schleier, der mit Gold- und Silberstickereien verziert ist. Seine Farbe richtet sich nach Klasse und Gegend, kann also Blütenweiß über Himmelblau bis hin zu Grün und Rot sein. Die Führerinnen der Sylphen tragen zusätzlich noch ein Schmuckstück, durch das der Schleier zusammen gehalten wird.

Um das Haar haben sie ein Band,

das mit ornamentalen Stickmustern verziert ist. Der Kopfschmuck – Gelb,

Rosa, Lila, Blau, Grün oder Rot – dient zugleich als Merkmal der

Klassenzugehörigkeit – in seiner Mitte funkelt ein heller Stein. Die

Sylphenführerin hat einen in allen Farben leuchtenden diamantähnlichen

Schmuck, sie trägt auch eine Perlenkette um ihren Hals. Der Schmuck wird

aus verdichteter Astralmaterie hergestellt. Vom Kopf aus strahlt ein

Sechsstern, der bei jeder Sylphe andere Farbnuancierungen aufweist. Dieser

erhellt laut Bäzner nicht nur astral den Wohnraum, den die Sylphe betritt,

sondern auch das Haus ist ringsherum plötzlich hell erleuchtet.

Wohnraum

Eigentlich leben Sylphen ja

hauptsächlich in der Luft – jedoch können sie in jedem anderen Element

bewegen. Bäzner bezeichnet sie als die gewandtesten und weisesten unter den

Naturgeistern, denen auch Gnome und Nixen gehorchen. Selbst Salamander haben

keinen negativen Einfluss auf die Sylphen. Sie stellen sozusagen die „höchste

Stufe der Veredelung“ dar, deshalb stehen ihnen als einzige unter den

Elementarwesen auch andere Ebenen, wie beispielsweise das Astralreich offen.

Sie leben im Luftbereich aller Erdteile - in Mitteleuropa dort, wo es die

meisten Gnome gibt. In der Nord- und Ostsee sind sie die ganze Nacht über

dem Wasser zu finden. Während des Tages findet man die Sylphen in der Erde,

bevorzugt unter Felsengebirgen, Bergseen, Strömen, Flüssen, unter Meeresdünen,

dichten Wäldern, schönen Gärten- und Parkanlagen. Am Tag sind sie laut Bäzner

seltener an der Oberfläche zu sehen und dann auch meistens nur im Frühling,

wo sie Waldlichtungen aufsuchen.

Nachts dagegen findet man sie in

Gebirgstälern, Wäldern, Wiesen, Hainen oder Blumenanlagen. Sie tanzen und

singen unter der Leitung ihrer Führerin. Sie lieben die Nähe der Kinder,

mit denen sie auch ab und zu spielen. Mit Tieren spielen sie hingegen nicht.

Sie mögen auch keine brutalen oder habgierigen Menschen und meiden daher

Gefängnisse, Kneipen oder Schlachthäuser. Auch hassen sie niedere

Gedanken.

Auch in sumpfigen oder nieder

gelegenen Gegenden sind die Sylphen nicht zu finden, genau so wenig wie in

hohen Luftregionen, wo andere Wesenheiten leben.

Auf Grund ihrer zarten Haut müssen

sie grelles Sonnenlicht und starken Sturm meiden. In so einem Fall fliehen

sie dann schnell unter die Erde. Sylphen sind nicht so sesshaft wie Gnome

und Nixen, sondern wechseln auch öfter ihren Aufenthaltsort.

Jeder Gruppe der Sylphen hat eine bestimmtes Arbeitsgebiet, das ihnen von einer der Sylphenführerinnen zugewiesen wird. Diese Königin wird von einem Deva unterwiesen. Im Winter werden die Sylphen laut Bäzner unter den Bergen und Hügeln geschult, in der warmen Jahreszeit auf Wiesen oder Wäldern.

Wie die Gnome und Nixen werden sie in der Pflanzenkunde, Chemie, Psychologie unterrichtet und lernen auch, wie sie Menschen und Tieren beistehen können. Allein schon ihre astrale Natur erlaubt es ihnen, eine weitaus umfangreichere Tätigkeit zu entfalten wie den Gnomen. So können sie zum Bespiel die Formen der Mineralien und Edelsteine vervollkommnen, indem sie die Schwingungen der Materie beschleunigen.

Auf Grund ihrer aurischen Strahlkraft, wie Bäzner dies nennt, wird nicht nur der Wachstumsverlauf im Bereich der Mineralien gestärkt, sondern auch der Wuchs der Pflanzen – auch Mensch und Tier können daraus Nutzen ziehen. So können Sylphen ätherisch-elektrische Schwingungen in die Pflanzen und Früchte leiten, können sich zum Beispiel in eine Elfe verwandeln und eine Blütenknospe anhauchen oder dann wieder riesenhaft werden und einen Obstbaum umarmen. Bei ihrer Tätigkeit werden sie von höheren Wesen geleitet.

Melancholisch und traurig werden die Sylphen im Herbst, wenn alles verwelkt und verblüht. Sie leiden auch, wenn einem ihrer Schützlinge Leid zugefügt wird.

Ab und zu müssen sie auch mit Nixen und Gnomen zusammenarbeiten, um das Leben von Pflanzen und Tieren zu fördern. Auch wenn Tiere oder Menschen in Not sind, sind es oft die Sylphen, die die Erd- und Wasserwesen dazu bringen, ihnen zu helfen. Ständig sind sie laut Bäzner um den Menschen bemüht. Sie sind ständig präsent, können sie die gute Eigenschaften wie Tugend verstärken. Niedere Wesen hüten sich vor den Sylphen, da sie durch deren hohe Schwingungen aufgelöst werden könnten.

Besonders gerne sorgen sich diese Wesenheiten jedoch um die Kinder. Sie beschützen sie und dienen quasi als Schutzengel der Kleinen. Auch werdende Mütter schirmen die Sylphen gegen negative Einflüsse ab. Sylphen leisten laut Bäzner aber auch passive Sterbehilfe, indem sie Sterbende mit schönen Gesängen beruhigen, böse Wesenheiten von ihnen fern halten und helfende Wesen herbei holen.

Sylphen geben aber auch Unterricht: Sie verbinden sich im Schlaf mit dem Ätherkörper der Menschen und bringen ihnen schöne Träume.

Die Feste der Sylphen

Laut Bäzner sollen die Sylphen Feste und Bräuche der Menschen nachahmen, denen sie nahe stehen.

Das Hauptfest der Sylphen fällt in die erste Hälfte des Februars. Es wird ganz nach menschlichen Bräuchen gefeiert, je nachdem, was die Sylphen den Menschen abgeschaut haben.

Das zweite große Fest ist an Pfingsten – auch hier wird das geboten, was sich die Sylphen abgeschaut haben.

Die Sonnenwende feiern sie mit Gesängen, Spielen und Tänzen.

Für Erhard Bäzner stellen die Sylphen das Symbol der Reinheit, Schönheit, Güte und Liebe und des Friedens dar. Sie sind von Harmonie und Glückseligkeit erfüllt.

aus Heines Buch „Die

Elementargeister“, veröffentlicht 1837

Elfen und Totenbräute

Von den Zwergen, den Erdgeistern, sind genau zu unterscheiden die Elfen, die Luftgeister, die auch in Frankreich mehr bekannt sind und die besonders in englischen Gedichten so anmuthig gefeyert werden. Wenn die Elfen nicht ihrer Natur nach unsterblich wären, so würden sie es schon allein durch Shakespear geworden seyn. Sie leben ewig im Sommernachtstraum der Poesie.

Der Glaube an Elfen ist nach meinem Bedünken viel mehr celtischen als scandinavischen Ursprungs. Daher mehr Elfensagen im westlichen Norden als im östlichen. In Deutschland weiß man wenig von Elfen und alles ist da nur matter Nachklang von bretanischen Sagen, wie z. B. Wielands Oberon. Was das Volk in Deutschland Elfen oder Elben nennt, sind die unheimlichen Geburten der Hexen, die mit dem Bösen gebuhlt.

Die eigentlichen Elfensagen sind heimisch in Irland und Nordfrankreich; indem sie von hier hinabklingen bis zur Provence vermischen sie sich mit dem Feenglauben des Morgenlands. Aus solcher Vermischung erblühen nun die vortrefflichen Lais vom Grafen Lanval, dem die schöne Fee ihre Gunst schenkt unter dem Beding, daß er sein Glück verschweige. Als aber König Arthus, bey einem Festgelage zu Karduel, seine Königinn Genevra für die schönste Frau der Welt erklärte, da konnte Graf Lanval nicht länger schweigen; er sprach, und sein Glück war, wenigstens auf Erden, zu Ende. Nicht viel besser ergeht es dem Ritter Grüeland; auch er kann sein Liebesglück nicht verschweigen, die geliebte Fee verschwindet, und auf seinem Roß Gedefer reitet er lange vergebens, um sie zu suchen. Aber in dem Feenland Avalun finden die unglücklichen Ritter ihre Geliebten wieder. Hier können Graf Lanval und Herr Grüeland so viel schwatzen, als nur ihr Herz gelüstet. Hier kann auch Ogier der Däne von seinen Heldenfahrten ausruhen in den Armen seiner Morgane. Ihr Franzosen kennt sie alle, diese Geschichten. Ihr kennt Avalun, aber der Perser kennt es auch, und er nennt es Ginnistan. Es ist das Land der Poesie.

Das Aeußere der Elfen und ihr Weben und Treiben ist Euch ebenfalls ziemlich bekannt. Spensers Elfenköniginn ist längst zu Euch herübergeflogen aus England. Wer kennt nicht Titania? Wessen Hirn ist so dick, daß es nicht manchmal das heitre Geklinge ihres Luftzugs vernimmt? Ist es aber wahr, daß es ein Vorzeichen des Todes, wenn man diese Elfenköniginn mit leiblichen Augen erblickt und gar einen freundlichen Gruß von ihr empfängt? Ich möchte dieses gern genau wissen, denn:

In dem Wald, im Mondenscheine,

Sah ich jüngst die Elfen

reuten;

Ihre Hörner hört' ich

klingen,

Ihre Glöckchen hört' ich läuten.

Ihre weißen Rößlein trugen Güldnes

Hirschgeweih und flogen

Rasch dahin, wie Schwanenzüge

Kam es durch die Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir die

Kön'ginn,

Lächelnd im Vorüberreuten.

Galt das meiner neuen Liebe,

Oder soll es Tod bedeuten?

In den dänischen Volksliedern giebt es zwey Elfensagen, die den Charakter dieser Luftgeister am treuesten zur Anschauung bringen. Das eine Lied erzählt von dem Traumgesichte eines jungen Fants, der sich auf Elvershöh niedergelegt hatte und allmählig eingeschlummert war. Er träumt, er stände auf seinem Schwerte gestützt, während die Elfen im Kreise um ihn her tanzen und durch Liebkosen und Versprechung ihn verlocken wollen, an ihrem Reigen Theil zunehmen. Eine von den Elfen kömmt an ihn heran und, streichelt ihm die Wange und flüstert: tanze mit uns, schöner Knabe, und das Süßeste was nur immer dein Herz gelüstet wollen wir dir singen. Und da beginnt auch ein Gesang von so bezwingender Liebeslust, daß der reißende Strom, dessen Wasser sonst wildbrausend dahin fließt, plötzlich still steht und in der ruhigen Fluth die Fischlein hervortauchen und vergnügt mit ihren Schwänzlein spielen. Eine andere Elfe flüstert: tanze mit uns, schöner Knabe, und wir wollen dir Runensprüche lehren, womit du den Bär und den wilden Eber besiegen kannst, so wie auch den Drachen, der das Gold hütet; sein Gold soll dir anheimfallen. Der junge Fant widersteht jedoch allen diesen Lockungen, und die erzürnten Jungfrauen drohen endlich ihm den kalten Tod ins Herz zu bohren. Schon zücken sie ihre scharfen Messer, da, zum Glücke, kräht der Hahn, und der Träumer erwacht mit heiler Haut.

Das andere Gedicht ist minder lustig gehalten, die Erscheinung der Elfen findet nicht im Traume, sondern in der Wirklichkeit statt, und ihr schauerlich anmuthiges Wesen tritt uns desto schärfer entgegen. Es ist das Lied von dem Herrn Oluf, der Abends spät ausreutet, um seine Hochzeitgäste zu entbiethen. Der Refrain ist immer: Aber das Tanzen geht so schnell durch den Wald. Man glaubt unheimlich lüsterne Melodieen zu hören und zwischendrein ein Kichern und Wispern, wie von muthwilligen Mädchen. Herr Oluf sieht endlich wie vier, fünf, ja noch mehre Jungfrauen hervortanzen und Erlkönigstochter die Hand nach ihm ausstreckt. Sie bittet ihn zärtlichst in den Kreis einzutreten und mit ihr zu tanzen. Der Ritter aber will nicht tanzen und sagt zu seiner Entschuldigung: morgen ist mein Hochzeitstag. Da werden ihm nun gar verführerische Geschenke angeboten; jedoch, weder die Widderhautsstiefel, die So gut am Beine sitzen würden, noch die güldenen Sporen, die man so hübsch daran schnallen kann, noch das weißseidne Hemd, das die Elfenköniginn selber mit Mondschein gebleicht hat, nicht mahl die silberne Schärpe, die man ihm ebenfalls so kostbar anrühmt, nichts kann ihn bestimmen, in den Elfenreigen einzutreten und mit zu tanzen. Seine beständige Entschuldigung ist: morgen ist mein Hochzeitstag. Da, freylich, verlieren die Elfen endlich die Geduld, sie geben ihm einen Schlag aufs Herz, wie er ihn noch nie empfunden, und heben den zu Boden gesunkenen Ritter wieder auf sein Roß, und sagen spöttisch: so reite denn heim zu deiner Braut. Ach! als er auf seine Burg zurückkehrte, da waren seine Wangen sehr blaß und sein Leib sehr krank, und als am Morgen früh die Braut ankam mit der Hochzeitschaar, mit Sang und Klang, da war Herr Oluf ein stiller Mann; denn er lag todt unter dem rothen Bahrtuch.

"Aber das Tanzen geht hin so schnell durch den Wald."

Der Tanz ist charakteristisch bey den Luftgeistern; sie sind zu ätherischer Natur, als daß sie prosaisch gewöhnlichen Ganges, wie wir, über diese Erde wandeln sollten. Indessen, so zart sie auch sind,' so lassen doch ihre Füßchen einige Spuren zurück auf den Rasenplätzen, wo sie ihre nächtlichen Reigen gehalten. Es sind eingedrückte Kreise, denen das Volk den Namen Elfenringe gegeben.

In einem Theile Oestreichs giebt es eine Sage, die mit den vorhergehenden eine gewisse Aehnlichkeit biethet, obgleich sie ursprünglich slavisch ist. Es ist die Sage von den gespenstischen Tänzerinnen, die dort unter dem Namen "die Willis" bekannt sind. Die Willis sind Bräute, die vor der Hochzeit gestorben sind. Die armen jungen Geschöpfe können nicht im Grabe ruhig liegen, in ihren todten Herzen, in ihren todten Füßen blieb noch jene Tanzlust, die sie im Leben nicht befriedigen konnten, und um Mitternacht steigen sie hervor, versammeln sich truppenweis an den Heerstraßen, und Wehe! dem jungen Menschen, der ihnen da begegnet. Er muß mit ihnen tanzen, sie umschlingen ihn mit ungezügelter Tobsucht, und er tanzt mit ihnen, ohne Ruh und Rast, bis er todt niederfällt. Geschmückt mit ihren Hochzeitkleidern, Blumenkronen und flatternde Bänder auf den Häuptern, funkelnde Ringe an den Fingern, tanzen die Willis im Mondglanz, eben so wie die Elfen. Ihr Antlitz, obgleich schneeweiß, ist jugendlich schön, sie lachen so schauerlich heiter, so frevelhaft liebenswürdig, sie nicken so geheinmißvoll lüstern, so verheißend, diese todten Bacchantinnen sind unwiderstehlich.

Das Volk, wenn es blühende Bräute sterben sah, konnte sich nie überreden, daß Jugend und Schönheit so jähling gänzlich der schwatzen Vernichtung anheimfallen, und leicht entstand der Glaube, daß die Braut noch nach dem Tode die entbehrten Freuden sucht.

Dieses erinnert uns an eins der schönsten Gedichte Goethes, die Braut von Korinth, -womit das französische Publikum, durch Frau von Stael, schon längst Bekanntschaft gemacht hat. Das Thema dieses Gedichtes ist uralt und verliert sich hoch hinauf in die Schauernisse der thessalischen Mährchen. Aelian erzählt davon und Aehnliches berichtet Philostrates im Leben des Apollonius von Thiane. Es ist die fatale Hochzeitgeschichte wo die Braut eine Lamia ist.

Es ist den Volkssagen eigenthümlich, daß ihre furchtbarsten Katastrophen gewöhnlich bey Hochzeitfesten ausbrecheri. Das plötzlich eintretende Schreckniß kontrastirt dann desto grausig schroffer mit der heiteren Umgebung, mit der Vorbereitung zur Freude, mit der lustigen Musik. Solange der Rand des Bechers noch nicht die Lippen berührt, kann der kostbare Trank noch immer verschüttet werden. Ein düsterer Hochzeitgast kann eintreten, den niemand gebeten hat und den doch keiner den Muth hat fortzuweisen. Er sagt der Braut ein Wort ins Ohr und sie erbleicht. Er giebt dem Bräutigam einen leisen Wink, und dieser folgt ihm aus dem Saale, wandelt mit ihm weit hinaus in die wehende Nacht, und kehrt nimmermehr heim. Gewöhnlich ist es ein früheres Liebesversprechen, weßhalb plötzlich eine kalte Geisterhand die Braut und den Bräutigam trennt. Als Herr Peter von Staufenberg beim Hochzeitmahle saß, und zufällig; aufwärts schaute, erblickte er einen kleinen weißen Fuß, der durch die Saalesdecke hervortrat. Er erkannte den Fuß jener Nixe womit er früher im zärtlichsten Liebesbündnisse gestanden, und an diesem Wahrzeichen merkte er wohl, daß er durch seine Treulosigkeit das Leben verwirkt. Er schickt zum Beichtiger, läßt sich das Abendmahl reichen und bereitet sich zum Tode. Von dieser Geschichte wird in deutschen Landen noch viel gesagt und gesungen. Es heißt auch, die beleidigte Nixe habe den ungetreuen Ritter unsichtbar umarmt und in dieser Umarmung gewürgt. Tief gerührt werden die Frauen bey dieser tragischen Erzählung. Aber unsere jungen Freygeister lächeln darüber spöttisch und wollen nimmermehr glauben, daß die Nixen so gefährlich sind. Sie werden späterhin ihre Ungläubigkeit bitter bereuen.

Was sagt Rudolf Steiner über die Sylphen?

|

Rudolf Steiner |

Laut Steiner stammen die Sylphen

von den Angeloi, also den Engeln ab. Ihre Aufgaben sind, die Pflanzen mit

Lichtäther zu versorgen. Wenn die Pflanze verwelkt, wird die Form der

Urpflanze an die Erde abgegeben und dort wiederum von den Gnomen bewahrt. Nach Steiner fühlen sich die

Sylphen zu allen Bewegungen des Luftraums hingezogen, für den sie ein

feines Gespür besitzen. So halten sie sich überall dort auf, wo das Tier-

und Pflanzenreich miteinander in Berührung kommen, also zum Bespiel dort,

wo Bienen um die Blüten herumschwirren. Außerhalb der normalen Pflanzenwelt können die kleinen Sylphen zu riesigen Wesen heranwachsen. |

Es gibt laut Steiner auch böse

Sylphen, die das, was eigentlich nur in die oberen Luft- und Wärmeregionen

gehört, auf die Erde hinunter tragen, wodurch wiederum Pflanzengift, wie

Belladonna entstehen. Als Beweis dafür wirft Steiner die Frage auf, warum

Belladonna, eine Pflanze, die seiner Meinung nach „von der Sylphe geküsst“

wurde, auf erdgebundene Menschen und auch manche Tiere tödlich wirkt, während

Vögel, die ja der Luft angehören, das Gift ohne Probleme vertragen.

Die guten Sylphen halten sich

laut Steiner von Menschen und Tieren fern.

Der Mensch kann die Sylphen nur

im Aufwachtraum erkennen.

Alben, Elben, Sturmgeister,

Devas – die Verwandtschaft der Sylphen

Alben, Devas, Elfen, Feen oder

Sturmgeister – sie alle gehören zur Gattung der Sylphen. Während die

Luftgeister allgemein friedliche Wesenheiten sind, die Tiere und Pflanzen

umsorgen und den Luftraum überwachen, sind die Sturmgeister wilde Gesellen,

die alles nur zerstören wollen. Der Mensch merkt ihre Anwesenheit am besten

in Stürmen, in denen sich die Sturmgeister austoben können. Nicht selten

hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung.

1. Die Elfen oder Alben

Als Elfen oder auch Alben oder

Elben werden Fabelwesen bezeichnet, die in der Mythologie und in der

Literatur vorkommen.

Sie sind Naturwesen, die ursprünglich

aus der nordischen Mythologie stammen. Altnordisch bezeichnet man die Elfen

als álf, im Althochdeutschen sind sie als alb bekannt, im Dänischen

heißen sie elve, was wiederum mit dem Lateinischen albus, was

„weiß“ bedeutet, verwandt ist. Wurde noch vor einiger Zeit der Ausdruck

„alb“ für Elfe sehr oft gebraucht, so ist dieser mittlerweile von der

englischen Elfe verdrängt worden.

Die mythologische Abstammung der Elfen

Die nordischen Elben tauchen das

erste Mal in der Prosa-Edda oder auch jüngere Edda genannt, auf, die um 13.

Jahrhundert verfasst wurde. Sie sollen zum Göttergeschlecht der Asen, dem jüngeren

Göttergeschlecht, zählen. Das ältere Geschlecht sind die Wanen.

Laut der Prosa oder Snorra-Edda[4]

gibt es Schwarz- und Lichtalben. So erzählt die Edda, dass die Schwarzalben

schwarz wie Pech sind, unter der Erde leben, die Lichtalben hingegen leben

oberirdisch und sind schön. Die Alben sollen auch sehr fruchtbar sein, da

sie mit dem Fruchtbarkeitsgott Freyr in Verbindung stehen.

Die bösartige Form der Licht-

und Schwarzalben sind die Dunkelalben, die erst später auftauchen.

Die Wohnung der Lichtelben ist

laut der Prosa-Edda Alfheimr. Es ist aber überliefert, dass in Alfheimr der

Gott Freyr wohnen soll.

Ungeklärt ist, ob die Zwerge

Verwandte der Alben sind. Da „álfr“ ein Wortteil einiger Zwergennamen

ist, beispielsweise Àlfr oder Gandálfr, sehen einige Autoren hier eine

Verbindung. Der berühmteste Zwerg ist Alberich aus der Nibelungensage. Auch

stammt das englische Wort für Zwerg „Dwarf“, vom Ausdruck

Dwarftalf ab, was wiederum für Schwarzalb steht.

Auch heute findet man den

„Alb“ noch im Sprachgebrauch – nämlich im Albtraum und im Hexenschuss,

das vom Ausdruck Albenschuss abstammt.

Sagen über Alben

Über die Alben es viel mehr positive Legenden als negative. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Wielandsage über „Wieland den Schmied“. Er wird als Anführer der Alben bezeichnet. Inhaltlich dreht sich die Sage um Wieland und den König Nidung, der in der Edda auch Nidud genannt wird. Nidung lässt Wieland die Sehnen durchschneiden und der Schmied wird dadurch gelähmt. Seine Rache jedoch ist grausam: Er tötet die Söhne des Königs, macht aus deren Gehirnen goldene Trinkschalen und zeugt mit seiner Tochter ein Kind.

Diese Sage gibt es in zwei

unterschiedlichen Versionen – einerseits die Thidrekssaga, andererseits im

Völundlied aus der Liederedda. Der Kern der Sagen ist jedoch derselbe. Das

Schwert Mimung, das Wieland schmiedet, kommt jedoch nur in der Thidrekssaga

vor.

Daneben gibt es auch die Sage über

König Harald Harfagre, auch Harald I. oder König Schönhaar genannt. Er

lebte zirka von 852 bis 933 und war der erste große König Norwegens. Von

diesem König sind außer Sagen und den so genannten Skaldengedichte nur

wenig überliefert. Von den Skaldengedichten gibt es elf Gedichte, die in 50

Strophen überliefert sind. In einer dieser Sagen kommen einige Namen vor,

die von den Alben abgeleitet sind – zum Beispiel Alfr, Alfhild oder

Alfgeirr.

Die etymologische Herkunft des Wortes Alb

Es gibt zwei Theorien für die Herkunft des Wortes „Alb“: Einerseits vom Lateinischen albus, was „weiß“ bedeutet und vom indogermanischen „albh“ abstammt, was glänzen, weiß sein, heißt.

Andererseits könnte der albus

auch vom altindogermanischen rbhu kommen, was übersetzt „Künstler“

oder „kunstvoll“ bedeutet.

Bei der Bezeichnung „alb“ könnte

es sich auch um einen Hinweis auf „Berg“ handeln. Ein Beispiel aus der

Gegenwart ist die „Schwäbische Alb“.

Alfablót

Alfablót wurde ein Opfer an die

Elfen genannt, von dem aber so gut wie nichts überliefert ist.

Wahrscheinlich handelte es sich dabei um ein Fruchtbarkeitsopfer. Es gibt

einen Hinweis von Sigvat Torddson (geb. 995), der ein Dichter im Gefolge von

König Olav dem Heiligen[5]

war. Eine Skalde (Dichtung) handelt davon, dass der König an einem Hof

kommt, aber die Stube nicht betreten darf, da gerade das Elfenopfer

abgehalten wird.

Die

Alben im Mittelalter

Im Spätmittelalter wurden aus

den Alben böse Zwerge, die auch mit dem Incubus[6]

oder Succubus gleich gesetzt wurden.

Johann Heinrich Füssli:

"Nachtmahr", 1802, |

Ein anderer Aberglaube von Alben berichtet, dass sich diese nachts auf die Brust den Schlafenden legen und ihm die Lebensenergie aussaugen. Der Schlafende bekommt dann keine Luft mehr und leidet unter Atemnot oder Albträumen. Der Alb kann aber auch in den Körper des Menschen eindringen und saugt ihm dort das Blut aus. Weniger blutrünstig ist seine Vorliebe für Kuh- oder Muttermilch. Die Alben wurden durch diese Legenden zum Gegenteil von Feen, die später als Lichtalben bezeichnet werden. Erst ab dem 18. Jahrhundert wurde der Alb immer mehr zur Fee, die den Menschen gut gesonnen war. Davor gab es verschiedene Ansichten über Alben und die bedeuteten oft nichts Gutes für den Menschen.

|

Die verschiedenen

Bezeichnungen für den Alb

Der Ausdruck Alb wurde vor

allem in der Mitte Deutschlands, Hinterpommern (zwischen der Oder und den

Pommerellen gelegen) und Siebenbürgen (ein Teil Polens) gebraucht. In

Norddeutschland, den Niederlanden und Ostpreußen hieß der Alb hingegen

Mahr, Nachtmahr oder Mahrt. In Südostdeutschland, Österreich und der

Schweiz kennt man den Schrättele oder Schrat. Nebenformen waren Schrättlig

Schrätzel, Schrecksel,

Schreckle, Schrätzmännel, Strädel, Rettele, Rätzel oder Ritzel.

In der Schweiz, im Elsass und in Vorarlberg wird der Geist, der Albträume bringt, auch Dockeli, Toggeli, Doggi oder Dockie genannt. In Schlesien hießen die Alben Fenixmänneln – und die sollten auch Wechselbälger bringen.

Wie sieht der Alb aus?

Der Alb erscheint im Traum in vielen verschiedenen Gestalten, zum Beispiel als Tier. Angeblich darf der Alb dabei jede Gestalt annehmen, mit Ausnahme der einer Taube, eines Schafes oder der Biene. Seine Erscheinung ist meistens zottelig, rauhaarig und er besitzt glühende Augen. Besonders gerne verwandelt er sich in eine Katze oder einen Kater, als Pudel, schwarzer Hund, Affe, Fuchs, Bock, als schwarzes Huhn, als Pferd mit glühenden Augen, Elster, Schlange, Kröte oder Schwein.

Der Alb kann sich aber auch in einen Menschen verwandeln: Hier erscheint er als schwarze Dame, eine weiße Frau, als altes Weib mit langer Nase, als hässliches, buckeliges, graues oder rotes Männlein mit dickem Kopf, als Soldat, als hässliches Wesen, das einen großen Kopf besitzt und keine Arme und Beine hat.

Er soll darüber hinaus Vogelfüße mit drei langen Zehen haben, von denen zwei nach vorne und eine nach hinten steht, große Augen, eine lange Nase, eiskalte Hände oder auch nur einen Fuß besitzen.

Den Alb kann man auch hören, wenn er nachts ans Bett schleicht. Dabei macht er Geräusche, wie wenn jemand einen nassen Sack über den Boden schleift oder sein Gang hört sich auch an wie Filzschuhe. Der Alb verschwindet als Feuerflamme oder weißer Nebel.

Natürlich kann der Mensch den ungebetenen Gast auch fangen: Und zwar in den Gestalten, in denen er gefunden wird: Dazu zählen eine Kornähre, ein Apfel, eine Birne, die Feder, die Pantoffel, eine Nadel, ein Wollfaden oder auch Menschenhaar.

In späteren Überlieferungen spielen auch die Vorstellungen der menschlichen Seele in die Erscheinungsform des Alb mit hinein – so erscheint er als weiße Taube, als weißer oder grauer Schmetterling, als Fliege mit roten Streifen um den Hals, als Rauch, als Maus oder Katze mit Menschengesicht.[7]

Wer oder was ist der Alb?

Nur noch im Südwesten wird der Alb als eigenständiger Dämon bezeichnet, der wie in der Steiermark von den Zwergen und Kobolden abstammt oder wie im Elsass als Dorfgeist bezeichnet wird.

Ab und zu wurde der Alb auch als Geist eines Verstorbenen bezeichnet, den man dadurch befreien kann, indem man für den Toten Messen lesen lässt.

Im Mittelalter gab es den Glauben, dass der Alb eine Frühgeburt ist. Es gibt heute auch vereinzelt die Ansicht, dass der Alb die Seele eines Menschen ist, der seine Seele oder seinen Geist zum Schläfer aussendet. Den Albsender, der sich zum Beispiel in einen Schmetterling verwandeln kann, darf man währenddessen nicht anstoßen oder bewegen, denn sonst könnte seine Seele nicht mehr zurück finden.

Es gibt auch Überlieferungen, nach denen der Seele durch drei gezeichnete Kreuze auf dem Körper der Rückweg versperrt ist. Sie wird dann gefangen gehalten und erst nach einigen Tagen wieder zurück in den Körper gelassen, der gerade beerdigt werden soll.

Wenn

der Alb drückt

Nach moderneren Vorstellungen ist der Alb keine

Wesenheit, sondern ein Mensch, der von der Geburt an diese Eigenschaften des

„Albdrückers“ in sich trägt. Er macht es auch nicht freiwillig,

sondern wahrscheinlich aus Liebessehnsucht oder krankhaftem Drang. Von

sieben Jungen und sieben Mädchen soll eines ein so genannter Nachtmahr

sein. Es gibt Möglichkeiten, den Nachtmahr frühzeitig zu erkennen:

Beispielsweise wird ein Kind zum Alb, das mit Zähnen auf die Welt kommt. Außerdem

werden Kinder zu Alben, die am Sonntag in der Geisterstunde, unter einem bösen

Stern oder drei Tage vor St. Galli am 16. Oktober geworden wurden. Auch wenn

die Mutter bei der Geburt den Teufel angerufen hat, die Hebamme das Kind mit

einem Zauber zur Welt gebracht hat oder wenn der Pate ein Alb war.

Es reicht aber auch aus, wenn einer der Paten bei

der Taufe an einen Alb gedacht hat oder dem zu taufenden Kind gewünscht

hat, dass es zum Alb wird. Der Pate kann seinen Täufling auch aus Versehen

zum Alb machen, wenn er nicht vor der Kirchentür wartet, bis ihn der

Priester herein ruft. Außerdem wird das Kind zum Mahr, wenn bei der Taufe

ein Fremder durch das Schlüsselloch der Sakristei schaut. Oder wenn der

Priester das Kind im Namen des „Mahrtes und des Mondes“ statt des

„Vaters und des Sohnes“ tauft. Diese Kinder kann man durch eine erneute

Taufe vom Alb befreien.

Nach diesen Überlieferungen wurde der Alb im

Altertum als Krankheit gesehen, wie zum Beispiel die Mondsucht, die auch

eine verwandte Krankheit des Albens sein soll.

Daher kommt auch der Glaube, dass man die, die

unter der Nachtmahrt leiden, während so einer „Irrfahrt“ nicht beim

Namen rufen darf, da sie sich sonst Arme und Beine brechen können. Unter

Umständen bringt eine zweite Taufe Heilung gegen den Alb. Eine blutrünstigere

Heilungsmethode gegen die Krankheit ist, wenn der Alb die beste Kuh, den

Hund, eine Henne oder etwas anderes, was ihm sein Opfer freiwillig geschenkt

wird, erdrücken darf.

Was

tut der Alb?

Ein Mensch, der vom Alb befallen ist, merkt dies

hauptsächlich durch das Drücken. Der Alb kommt nur in der Nacht und zwar

durchs Schlüsselloch, durch ein Astloch in der Tür oder Wand oder durch

den Rauchfang. Er kommt jedoch niemals durch die geöffnete Tür oder das

offene Fenster. Wenn er sich anschleicht, kündigt er sich durch ein

Rauschen oder Klingeln, das Schritt einer Katze oder das Knabbern einer Maus

an.

Ist sein Opfer noch wach ist, schläft dieses

ganz schnell durch den Blick des Albs oder durch den Atem ein. Mit einem

Satz hockt der Alb dann auf der Brust seines Opfers oder er beginnt bei den

Füßen und kriecht ihm ganz langsam bis zum Hals hinauf. Sitzt er auf der

Brust, bemerkt der Schlafende das, weil ihm der Alb den Atem abdrückt. Dann

würgt er den Hals oder steckt seinen Finger und seine Zunge in den Mund des

Schlafenden. Er bläst seinem Opfer auch in den Mund oder zerkratzt das

Gesicht des Schläfers.

Der Alb kann sein Opfer auch in ein Pferd

verwandeln, in dem er ihn ein Halfter überwirft.

Nicht nur auf Erwachsene, sondern auch auf Kinder

hat es der Alb abgesehen. Er setzt sich bei Kindern nicht nur auf die Brust,

sondern saugt auch – die sollen dann dicke Brüste bekommen, aus denen

Milch fließt. Bei stillenden Müttern werden die Brüste überdimensional

groß, wenn der Alb an ihnen gesaugt hat.

Von den Slawen kam der Glaube, dass der Alb wie

der Vampir seinem Opfer das Blut aussaugen soll und es dazu in Arme und

Beine beißt. Auch Tiere fallen dem Alb zum Opfer. Bei Pferden verfilzt der

Alb die Mähne, weil er auf ihnen reitet und ihm diese als Zügel dient. Die

vom Alb verwendete Mähne muss dann mit einer geweihten Kerze ausgeschnitten

und anschließend verbrannt werden.

Dass ein Pferd vom Alb geritten wurde, erkennt

der Mensch daran, weil dieses am nächsten Morgen mit Schweiß bedeckt ist

und keucht. Auch auf Kühe hat es der Alb abgesehen – hier bringt er die

Seile durcheinander. Selbst andere Tiere wie Schweine, Kaninchen, Hühner

oder Gänse sind vor dem Alb nicht sicher – die tötet er durch Erdrücken.

Eine andere Überlieferung sagt, dass der Alb

auch Holz, Balken und besonders gerne Birken und Eschen drückt. Die Bäume

zittern und sterben schließlich. Muss jedoch der Baum gefällt werden, so

muss auch der vom Alb befallene Mensch sterben.

Selbst mit der Hexe hat der Alb einige

Gemeinsamkeiten. So kann auch er durchs Geäst fahren – wo er rastet oder

einen Baum drückt, entstehen Misteln, das so genannte Albennest. Wird ein

Mensch von herabfallenden Tau- oder Regentropfen aus diesem Albennest

getroffen, wird er in der Nacht vom Alb heimgesucht.

Und natürlich werden dem Alb auch Krankheiten

nachgesagt – beispielsweise geistige Störungen. Ein schwachsinniger

Mensch oder ein Dummkopf wurde früher auch Alp, Elwe, Alpschwanz, Alpschuss

oder Elbentrötsch genannt.

Und

der Alb versteckt gerne Dinge, in dem er sich darauf setzt. Aus dem

klassischen Altertum (ungefähr 4. Jahrhundert vor Christus) kommt der

Glaube, dass der Alb auch mit den Frauen, die er aufsucht, Kinder zeugt.

Dies war auch bis ins 18. Jahrhundert hinein als Bestandteil des Hexen- und

Teufelsglaubens. Das aus dieser Verbindung entstandene Kind heißt „Alperkalb“

und ist eine Miss- oder Frühgeburt.

Wie

wehrt man den Alb ab?

Hier sind

verschiedene Möglichkeiten des Albfangs, der Albabwehr oder der Vertreibung

des Albs überliefert. Will man den Alb zum Beispiel vom Haus, vom Stall,

vom Schlafzimmer, dem Bett oder vom Menschen selbst fern halten, wurde das

Penta- oder Hexagramm benutzt, das auf Tür, Bett, Wiege gemalt oder

geschnitzt wurde. Verstärken konnte man diesen Fernhalte-Zauber auch durch

die Buchstaben C+M+B.

In Tirol

verwendeten die Menschen das so genannte Schrattlgatterl, ein gitterähnliches

Gebilde, das aus fünf schmalen, ineinander geschobenen Spänen von

geweihtem Stechpalmenholz angefertigt wurde.

Wollte man den Alb

von sich fern halten, machte man diese Zeichen aus geweihtem Wachs und trug

sie beim Herzen.

Andere Methoden

zur Albenabwehr sind das Einritzen des Kreuzes in den Türstock oder das

Schreiben der Namen Ennoch und Elias mit Dreikönigskreide an die Türe. Um

den Alb vom Kind fern zu halten konnte man diese Namen auch mit einem roten

Stift auf einen Zettel schreiben und diesen dann dem Kind aufs Herz legen.

Weitere Möglichkeiten

waren geweihte Zweige von der Stechpalme, die mit Palmweiden zusammen

geflochten waren oder einen Holz-Kochlöffel an der Tür anzubringen. Man

konnte auch zwei gekreuzte Besen verkehrt herum hinter die Tür oder in die

Ecke der Stube stellen oder einen Besen in die Wiege zu legen.

Um die Hühner

gegen den Alb zu schützen, legte man Stechpalmenzweige in die Hühnersteige.

Als Abwehrmittel gegen den Alb galten auch Weihwasser, das Agathenbrot, das

am 5. Februar, dem Tag der Heiligen Agathe geweiht war, Allermannsharnisch

sowie das Horn eines schwarzen Bocks, der aber auch als Tier gegen den Alb

schützte. Die Menschen verwendeten auch den Zahn eines Wolfs, das Fell

eines Esels oder eines Wolfs, das zum Zudecken benutzt wurde sowie einen

Pferdeschädel, der ganz nach unten in die Krippe gelegt wurde.

Da der Alb auch

durch Schlüssellöcher kommen konnte, wurden diese durch einen Schlüssel

mit einem Kreuz gesichert. Man konnte aber die Bibel, ein Gesangbuch, ein

Kleidungsstück oder etwas anderes Heiliges davor legen oder davor hängen.

Eine andere

Methode war, ein Loch in die Tür zu bohren, dieses mit geweihtem Wachs zu füllen

und dann wieder zu verbohren. Um Pferde vor dem Alb zu schützen, gab man

Pferdehaare in ein Loch und schlug dieses mit einem Pflock zu. Alternativ

konnte das Loch auch offen gelassen werden – davor stellte man einen Kübel

mit Wasser. Der Alb, der in diesen Kübel fiel, musste darin ertinken.

Eine weitere

Methode war, im Stall oder in die Stube Messer oder andere spitze Gegenstände

aus Stahl zu stellen, da sich der Alb daran verletzen könnte. Da Stahl als

modernes Material von Hexen und bösen Geistern gemieden wird, werden sie

dadurch auch abgewehrt. Dazu musste man zwei Messer mit der Schneide in den

Eckpfeiler des Stalls stecken, wobei die Schneide nach außen zeigt. Wollte

man mit dem Stahl die Stube schützen, so steckte man dieses mit der

Schneide nach oben ins Kopfstück der Bettlade –die Messer sollten dabei

ein Kreuz bilden. Sie können auch in die Wand übers Bett oder in die Tür

oder in die Türschwelle gesteckt werden. Alternativ konnte man die Messer

mit der Spitze gegen die Tür zeigend vors Bett, unters Bett oder unters

Kopfkissen legen.

Wurde das Messer

dem Kind vom Paten geschenkt, musste es in die Wiege getan werden.

Wieder andere Möglichkeiten

sind Degen, die überkreuzt in die Stube gestellt oder in die Wiege gelegt

werden, eine Schere im Stroh des Bettes, ein Beil, das mit der Schneide nach

oben ins Bett gelegt wird. Sensen wurden mit der Schneide nach oben im Stall

aufgehängt – aus dem selben Grund hängten die Menschen auch Sensen in

den Rauchfang.

Über der

Verschlag der Pferde und auch im Schlafzimmer brachte man so genannte „Trudenspiegel“

an. Truden waren unfruchtbare Frauen, die genau so wie der Alb die Menschen

im Schlaf drückten. Drei Trudenspiegel, vor denen geweihte Kerzen brannten,

waren notwendig, um die Trude so zu erschrecken, dass sie auf der Stelle

verschwand.

Um die Trude zu

vertreiben, wurde an die Wiege einer Drutenstein gehängt, das war ein

kleiner runder Stein mit einem Loch. Auch eine Handspindel lenkte die Trude

ab – denn entweder dessen Klappern vertrieb das böse Wesen oder sie

musste die ganze Nacht über spinnen.

Auch eine Puppe

hielt den Alb von seinem bösen Werk ab – fand er eine, dann musste er mit

ihr spielen. Selbst Essen auf dem Tisch oder Öl hielten die Mahr oder den

Alb davon ab, die Menschen zu drücken. Man konnte auch vor dem zu Bett

gehen Arme und Beine kreuzen oder beim Ausziehen Schuhe und Pantoffeln

verkehrt vors Bett stellen oder so herum drehen, dass sich die Spitzen berühren.

Dann dachte der Alb, dass der Mensch schon wieder aufgestanden ist.

Auch auf einem hölzernen

Stiefel, der übers Bett gehängt wird oder auf einem Strauchbesen lässt

sich der Alb nieder und bleibt dort.

Eine frisch

gebackene Mutter zieht das Hemd des Mannes an oder legt aufs Bett ihres

Kindes die Hose des Mannes. Der Mann kann sich wiederum Kot auf die

Brustwarzen reiben. Das Kind konnte geschützt werden, indem man ihm die

schmutzigen Windeln auf die Brust legte, oder seine Brüste mit Hühnermist,

Tabaksaft oder Steinöl einrieb.

Es gab auch einen

Mahrt oder Trudenssegen, der vor dem Schlafengehen gesprochen wurde. In

diesem Segen wurden dem Wesen Aufgaben gestellt, die es vor Tagesanbruch unmöglich

lösen konnte. Man konnte auch rücklings ins Bett steigen, sich auf den

Bauch legen – auf keinen Fall durfte man auf dem Rücken einschlafen.

Wenn der Alb trotz

dieser Vorkehrungen den Schlafenden befallen hatte, so musste man ihm das

Wiederkommen unmöglich machen. Beispielsweise konnten alle im Schlafzimmer

Anwesenden den Namen des vom Alb Befallenen rufen – und zwar seinen

Taufnamen, da dieser auch zugleich der Name seines Schutzheiligen sein soll.

Es reicht auch,

dass man eine Schüssel Wasser über das Opfer gießt.

Wenn das Alb-Opfer

fähig ist, sich zu bewegen, muss er sich auf die Seite drehen oder die

Daumen einziehen, die große Zehe bewegen, schreien oder fluchen, beten, die

Namen Jesus, Jesus Maria und Josef aussprechen, die Namen von Vater und

Mutter oder den Taufnahmen seines Bruders sagen. Er kann auch mit der Zunge

am Gaumen drei Mal ein Kreuz machen.

Wenn der Befallene

eine Vermutung hat, wer der Alb in Wirklichkeit ist, kann er auch dessen

Namen rufen oder verschiedene Frauennamen – so lange, bis er den richtigen

Namen erwischt hat.

Will man den Alb

fangen, kann ein Freund des Opfers aber auch das Loch, durch das der Unhold

gekommen ist, fest zu machen. Alternativ kann man auch versuchen, den Alb

fest zu halten, was aber Besten mit Handschuhen oder mit den Händen

geschieht, die zuvor mit grüner Seife eingeschmiert wurden. Eine andere

Methode ist, den Alb mit einem Seil, das sich der Schlafende davor unter den

Körper gelegt hat und dessen Ende er in der Hand hält, oder mit einem

Tuch, das zuvor über das Opfer gebreitet wurde, zu fangen. Im letzteren

Fall muss man das, was man mit dem Tuch ergreift, an die Wand nageln.

Und es gibt noch

ein paar andere Mittelchen, den Alb zu fangen. Zum Beispiel, indem man einen

Laib Brot in der Schublade umdreht – so wird verhindert, dass der Alb aus

dem Zimmer kann. Oder man wirft ein Kopfkissen in die Mitte des Zimmers, auf

das man den Alb bannen kann.

Hat man den Alb

eingefangen, so wird er in der Nacht als Strohalm, Nadel oder etwas anderes

Kleines erscheinen. Jetzt kann das Opfer alles Mögliche mit ihm anstellen

– misshandeln, anbrennen, zerschneiden, auspeitschen usw. Diese Spuren der

„Folter“ hat der „albende“ Mensch am nächsten Tag auf seinem Körper.

Und er wird auch nicht mehr wieder kommen. Alternativ kann man den Alb auch

erlauben, ein anderes Lebewesen zu erdrücken, beispielsweise einen Baum

oder ein Tier, das dem Opfer gehört. Auch dann ist der Befallene vom Alb

befreit.

Wenn man den Alb

bis zum nächsten Morgen gefangen hält, muss der in seiner wahren Gestalt

erscheinen. Meistens ist es ein Mädchen, das nun vollkommen nackt ist und

bei seinem Opfer als Magd oder auch als Ehefrau bleiben muss. Sie kann nur

dann fliehen, wenn der vom Alb Befallene das verstopfte Loch frei macht oder

die Albfrau schimpft. Heiraten die beiden, wird im Volksmund auch von der

„Mahrtenehe“ gesprochen.[8]

Konnte der Alb

jedoch entkommen, musste man ihn wieder einladen – und zwar entweder am nächsten

Morgen oder am nächsten Sonntag, indem man ihm eine Schnitte Brot, etwas zu

essen und zu trinken oder Salz, Mehl und Eier (die drei weißen Gaben)

verspricht. Man kann den Alb auch dazu auffordern, sich etwas zu leihen oder

Feuer zu holen. Auf jeden Fall kommt der Alb dann in seiner wahren Gestalt

und kann so erkannt werden. Dann kann man ihn mit dem Besen wieder zur Tür

hinaus befördern. Oder man gibt ihm das Versprochene – allerdings mit der

linken Hand. Er nimmt es dann und lässt sich nicht wieder blicken.

Eine weitere

Methode ist, dass der vom Alb Befallene aufs Klo geht und sein Urin in ein

neues Gefäß füllt, das er fest verschließen muss. Dann findet sich der

Alb am anderen Tag in seiner menschlichen Gestalt ein und bittet sein Opfer,

dieses Gefäß zu öffnen. Denn so lange es fest verschlossen ist, kann er

selbst nicht urinieren. Schlägt man dem Alb diese Bitte aus, muss er

sterben.

[1]

Mit dem Namen Kopten bezeichnete man ursprünglich die Einwohner

Alexandriens und ganz Ägyptens. Die koptische Sprache stammt aus dem 3.

Jahrhundert nach Christus. Als Ägypten zunehmend islamisiert und

arabisiert wurde, wurde der Name Kopten ausschließlich für die

Christen der koptischen Kirchen gebraucht. Auch heute noch gibt es rund

fünf bis acht Millionen Kopten.

[2]

Das älteste bekannte Königsgeschlecht der Franken vom 5. bis in die

Mitte des 8. Jahrhunderts. Sie wurden um 751 von den Karolingern verdrängt.

[3]

Der Alb galt früher als eigenständiger Dämon, wurde aber meist auf

den Schlaf eingeschränkt wurde. Er ist der Verursacher des Alp- oder

Albtraums.

[4]

Den Namen Snorra-Edda hat die Prosa-Edda von Snorri Sturluson, einem isländischen

Dichter und Historiker.

[5]

Olav II. Haraldsson, ein norwegischer König, 995 bis 1030

[6]

Der Incubus und sein weiblicher Gegenpol der Succubus stammen aus der

christlichen und jüdischen Mythologie. Der Name Incubus kommt aus dem

Lateinischen incubare und bedeutet „oben liegen, ausbrüten“. Incubi

ernähren sich von der Energie schlafender Frauen, mit denen sie in der

Nacht Geschlechtsverkehr haben. Die schlafende Frau kann sich nur in

Form eines Traums daran erinnern. Auch das Verhalten der Succubi (vom

Lateinischen succumbere – „unten liegen“) ist genau so wie bei den

Incubi. Für diese Sünde konnte der Schlafende nicht verantwortlich

gemacht werden, weil er sich ja nicht daran erinnern konnte und es außerdem

eine übernatürliche Macht war.

[7]

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 828 (vgl. HWA Bd. 1, S.

283 ff.)

[8]

Lexikon: Alp. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 857 (vgl.

HWA Bd. 1, S. 302 ff.)